Wachstumspole in Ost- und Westdeutschland

- Christiane Krieger-Boden

- 30. Okt. 2002

- 7 Min. Lesezeit

Einleitung

Während Ostdeutschland in der Folge der Wiedervereinigung zunächst eine rasche Umstrukturierung, verbunden mit einer schnellen Konvergenz in Richtung auf westdeutsche Einkommens- und Produktivitätsniveaus erfuhr, haben die Wachstumskräfte in der zweiten Hälfte der 90er Jahre erheblich nachgelassen und der Konvergenzprozess ist ins Stocken geraten. Einige Beobachter (z.B. SVR 1999:133) haben deshalb vorgeschlagen, die Mittel der Regionalförderung stärker auf besondere Wachstumspole zu konzentrieren. Damit wurde ein regionalpolitisches Förderkonzept wieder in die Diskussion eingebracht, das bereits auf Perroux (1955) und Boudeville (1966) zurückgeht. In der Bundesrepublik spielte es im Rahmen der GA „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ mit der Ausweisung von besonders zu fördernden zentralen Orten eine Rolle.[1] Nach dem Wachstumspolkonzept ist es effizient, das Wachstumspotential einiger (weniger) Agglomerationen zu fördern und zu aktivieren, um damit mittelbar, durch Spillovers, auch Wachstumsimpulse für die umgebende Peripherie zu setzen. Im folgenden Beitrag greifen wir diese Diskussion auf, bestimmen zu den vom SVR (1999) vorgeschlagenen ostdeutschen Wachstumspolen auf entsprechende Art auch westdeutsche Wachstumspole, gehen auf die Wirkungen von Wachstumspolen in Ost- und Westdeutschland ein und ziehen daraus Schlussfolgerungen für die Regionalpolitik.

Identifizierung von Wachstumspolen

Als Wachstumspole werden üblicherweise hoch verdichtete Regionen angesehen, die selbst eine hohe Wachstumsdynamik aufweisen und dabei positive Wachstumsimpulse auf ihre Umgebung abgeben. Diese Impulse können aus der Verlagerung von Betriebsstätten aus dem Zentrum resultieren, aus intensiven Vorleistungs- oder Absatzverflechtungen, oder aus der Ansiedlung und Expansion von Aktivitäten im Umland, die komplementär sind zu den im Zentrum angesiedelten Aktivitäten. Wenn es in Ostdeutschland tatsächlich Regionen gibt, die besonders starke positive externe Effekte auf ihr geographisches Umfeld ausstrahlen, so könnte die Konvergenz Ostdeutschlands dadurch gefördert werden, dass die Wachstumspole gezielt ökonomisch gestärkt werden.

Der Sachverständigenrat identifiziert in seinem Jahresgutachten 1999/2000 Regionen (genauer: Arbeitsmarktregionen) als Wachstumspole, denen er aufgrund des reichlichen Vorhandenseins sogenannter Potentialfaktoren ein hohes Wachstumspotential zuschreibt. Der SVR knüpft damit an das Konzept der potentialorientierten Regionalpolitik an, das von Biehl et al. (1975) entwickelt wurde. Potentialcharakter kommt danach solchen Einflussfaktoren zu, die bei mangelnder Verfügbarkeit in einer Region leicht zu Wachstumsbremsen werden können, weil sie

immobil und damit an einen Ort gebunden sind,

aufgrund von Unteilbarkeiten nur unter besonders hohen Kosten vermehrt werden können,

aufgrund von Polyvalenz, also einer vielseitigen Einsatzmöglichkeit für viele Wirtschaftsbereiche, für Wachstumsprozesse besonders unentbehrlich sind,

aufgrund von Limitationalität nur schwer durch andere Faktoren ersetzt werden können.

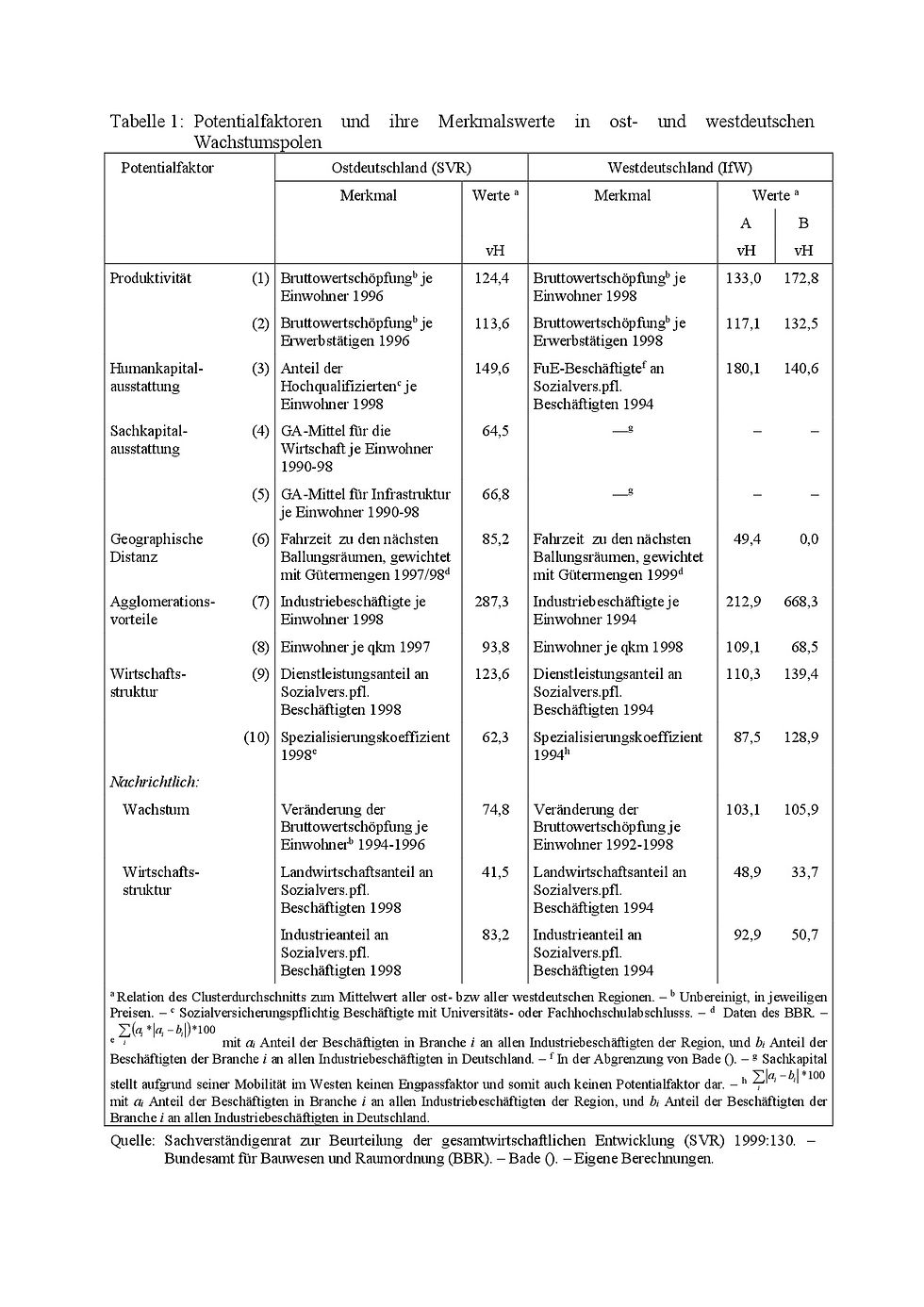

Als Potentialfaktoren für Ostdeutschland zieht der SVR (1999:119ff) heran: eine hohe Produktivität, eine vergleichsweise reichliche Ausstattung mit Human- und Sachkapital,[2] hohe Agglomerationsvorteile, eine günstige geographische Lage zu nationalen oder ausländischen Ballungszentren sowie eine hochentwickelte Wirtschaftsstruktur mit großem Dienstleistungssektor und einem hohen Diversifizierungsgrad / geringen Spezialisierungsgrad im Verarbeitendem Gewerbe (Tabelle 1). Die tatsächliche Wachstumsdynamik der Regionen wird dagegen — der Logik dieses Ansatzes entsprechend — nicht als Identifikationskriterium herangezogen. Auf der Grundlage dieser Potentialfaktoren identifiziert der SVR ostdeutsche Wachstumspole mit Hilfe einer hierarchisch-agglomerativen Clusteranalyse: dabei werden die Arbeitsmarktregionen schrittweise jeweils zu Klassen ähnlichster Merkmalsausprägungen verschmolzen. Insgesamt hat der SVR sieben derartige Klassen mit jeweils unterschiedlichen Charakteristika hinsichtlich der Verfügbarkeit der Potentialfaktoren ermittelt (SVR 1999:130).

Unter diesen Klassen weist eine Klasse besonders günstige Werte der Potentialfaktoren auf und wird daher als Klasse der Wachstumspole interpretiert; sie umfasst die Arbeitsmarktregionen Berlin, Halle, Erfurt, Jena, Leipzig, Chemnitz und Dresden (Schaubild 1).[3] Wie Tabelle 1 zeigt, weist dieser Cluster eine überdurchschnittliche Produktivität, überdurchschnittliche Humankapitalausstattung, unterdurchschnittliche Distanz zu Ballungszentren, überdurchschnittliche Agglomerationsvorteile, einen überdurchschnittlichen Dienstleistungssektor und eine unterdurchschnittliche Spezialisierung auf — nur die unterdurchschnittliche Sachkapitalausstattung passt nicht ganz ins Bild.

Um Wachstumspole auch in Westdeutschland zu identifizieren, wurde eine eigene Untersuchung vorgenommen, die sich methodisch so weit wie möglich an die Untersuchung des SVR anlehnt. Aus Gründen der Datenverfügbarkeit erstreckt sich diese Untersuchung auf Raumordnungsregionen und nicht auf Arbeitsmarktregionen. Als Potentialfaktoren werden wiederum die Produktivität, die Ausstattung mit Humankapital, Agglomerationsvorteile, die geographische Lage zu nationalen oder ausländischen Ballungszentren sowie die Wirtschaftsstruktur der Regionen berücksichtigt (Tabelle 1). Allerdings werden aufgrund von Datenrestriktionen einige der Kennziffern zu diesen Potentialfaktoren etwas anders definiert. Darüber hinaus wird die Sachkapitalausstattung nicht berücksichtigt, weil Sachkapital im Westen als hochgradig mobil angesehen werden kann und ihm auch sonst kaum Potentialcharakter zukommt. Auf der Grundlage dieser Potentialfaktoren wird auch für die westdeutschen Regionen eine Clusteranalyse durchgeführt. Die Merkmalswerte gehen standardisiert in diese Analyse ein. Als Verfahren wird „Ward’s minimum variance“ herangezogen, ein hierarchisch-agglomeratives Verfahren, das sich durch geringe Neigung zu Verkettungen, Inversionen oder Dilatationen auszeichnet. Die Clusteranalyse führt zur Bestimmung von sechs Klassen mit jeweils ähnlicher Potentialfaktorausstattung.

Für zwei dieser Klassen legen die Ergebnisse nahe, sie als Wachstumspole zu interpretieren, weil sie überdurchschnittlich mit den Potentialfaktoren ausgestattet sind: die eine umfasst die Regionen Bremen, Düsseldorf, Köln, Rhein-Main (Frankfurt), Starkenburg (Darmstadt), Unterer Neckar (Mannheim/Heidelberg), Mittlerer Oberrhein (Karlsruhe), Stuttgart, Mittelfranken (Nürnberg) und München, die andere enthält allein die Raumordnungsregion Hamburg (vgl. Abbildung 1). Die Regionen dieser beiden Klassen zeichnen sich durch hohe Produktivität relativ zum westdeutschen Durchschnitt aus, sie haben einen hohen Anteil an hochqualifizierten Arbeitskräften, eine geringe Distanz zu wichtigen in- und ausländischen Ballungsräumen, hohe Agglomerationsvorteile sowie eine hochentwickelte Wirtschaftsstruktur mit hohem Dienstleistungsanteil und meist geringer Spezialisierung (Tabelle 1).

Ausstrahlungseffekte von Wachstumspolen

Es fragt sich nun, ob die über ihre Ausstattung mit Potentialfaktoren ermittelten Wachstumspole in Ost- und Westdeutschland tatsächlich die Wirkungen haben können, die ihnen von dem Wachtumspolkonzept zugeschrieben werden. Zu erwarten wäre,

dass diese Regionen selbst ein herausragendes Wachstum aufweisen,

dass sie Ausstrahlungseffekte auf umgebende Regionen besitzen, die über Nachbarschaftseffekte zwischen beliebigen Nachbarregionen hinausgehen.

Die erste dieser beiden erwarteten Wirkungen ist, wie der nachrichtliche Teil der Tabelle 1 zeigt, für die westdeutschen Wachstumspole erfüllt. Tatsächlich weisen die beiden ermittelten Regionsklassen im Beobachtungszeitraum im Vergleich zu den anderen Klassen die höchsten Wachstumsraten aus. Anders sieht es für die Klasse der ostdeutschen Wachstumspole aus: für sie ermittelt der SVR (1999) im Mittel unterdurchschnittliche Wachstumsraten – und zwar als einzige der ostdeutschen Klassen. Nun mag das am zu kurzen Beobachtungszeitraum liegen; auch dominiert die ungünstige Wachstumsentwicklung der Arbeitsmarktregionen Berlin, Dresden, Erfurt, Leipzig und Halle mit zahlreichen Sondereinflüssen wie dem Beschäftigungsabbau in der öffentlichen Verwaltung und einer ungünstigen Wirtschaftsstruktur die viel günstigere Entwicklung der Arbeitsmarktregionen Chemnitz und Jena. Dennoch ist dies ein unbefriedigendes Ergebnis (das der SVR übrigens nicht kommentiert): Kann man erwarten, dass Regionen andere zu Wachstum anregen, wenn sie dies nicht einmal für ihr eigenes Gebiet schaffen?

Was die Ausstrahlungseffekte von Wachstumspolen anlangt, so hat Bode an anderer Stelle ökonometrische Schätzungen dazu vorgelegt (vgl. DIW/IAB/IfW/IZH/ZEW 2002:Kapitel 2, Anhang 2-2 und 2-3). In einer Untersuchung für Ostdeutschland schätzt er zunächst Nachbarschaftseffekte zwischen beliebigen Nachbarregionen und kommt zu einem positiven Ergebnis in der Form, dass die Wachstumsrate einer Region signifikant von dem Produktivitätsniveau ihrer Nachbarregionen abhängt – anders formuliert, Nachbarregionen konvergieren auf ein gemeinsames Einkommensniveau.[4] Die Schätzungen deuten darauf hin, dass 10 vH zusätzliche Produktivität der Nachbarn einer Region 0,25 Prozentpunkte zusätzliches Wachstum einbringt. Daraus könnte man die Erwartung ableiten, dass die Ausstrahlungseffekte von Wachstumspolen besonders hoch sind. Es wäre sogar denkbar, dass die identifizierten Nachbarschaftseffekte tatsächlich auf Wachstumspoleffekte zurückgeführt werden müssen. Daher wird das ökonometrische Konvergenzmodell so modifiziert, dass es zwischen Ausstrahlungseffekten von Wachstumspolen und den „normalen“ Nachbarschaftseffekten differenzieren kann. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen allerdings, dass von den sieben Städten, die vom SVR als Wachstumspole identifiziert wurden, insgesamt keine stärkeren Ausstrahlungseffekte ausgehen als von den übrigen ostdeutschen Regionen. Insgesamt deuten die Ergebnisse also darauf hin, dass die Wachstumsimpulse, die von den vermeintlichen Wachstumspolen ausgehen, nicht stärker – aber auch nicht schwächer – sind als die, die von jeder anderen Region auch ausgehen.

Bei dem Versuch, die Ausstrahlungseffekte von Wachstumspolen auf die umliegenden Regionen in Westdeutschland mit einem ähnlichen ökonometrischen Ansatz abzuschätzen, wie er für Ostdeutschland verwandt wurde, stößt man auf schwerwiegende methodische Probleme (DIW/IAB/IfW/IZH/ZEW 2002: Kapitel 2, Anhang 2-2 und 2-3). So findet man auf der Ebene der 74 westdeutschen Raumordnungsregionen keine statistisch signifikanten Nachbarschaftseffekte. Auf der Ebene von Kreisen lassen sich statistisch relevante Nachbarschaftseffekte messen, allerdings weisen sie nicht auf einen Konvergenzzusammenhang hin, wie im Fall von Ostdeutschland, sondern eher darauf, dass auftretende Schocks sich auf benachbarte Regionen übertragen. Die Erklärungskraft des (partikulären) Schätzmodells ist jedenfalls außerordentlich gering; Nachbarschaftseffekte allein reichen nicht aus, um das Produktivitätswachstum westdeutscher Regionen nennenswert zu erklären. Von daher sind auch keine besonderen Ausstrahlungseffekte von Wachstumspolen zu erwarten. In der Tat zeigt die Schätzung eines um solche Ausstrahlungseffekte ergänzten Modells, dass auch die vermeintlichen westdeutschen Wachstumspole keine messbaren signifikanten Wirkungen auf ihre Nachbarregionen ausüben. Es ergeben sich mithin auch für Westdeutschland keine Anhaltspunkte dafür, dass von den Wachstumspolen im Untersuchungszeitraum ökonomische Ausstrahlungseffekte auf die unmittelbaren Nachbarkreise ausgegangen sind. Allerdings ist einschränkend anzumerken, dass die Schätzungen für Westdeutschland aus methodischen Gründen weit weniger verlässlich sind als für Ostdeutschland; die Ergebnisse sollten daher mit äußerster Vorsicht interpretiert werden. Zieht man einige einfache deskriptive Statistiken zur Entwicklung westdeutscher Wachstumspole und ihres Umlandes heran, so ergibt sich der Eindruck, dass Ausstrahlungseffekte langfristig sehr wohl aufgetreten zu sein scheinen. Hier ist noch ein weites Feld für weitere ökonometrische Untersuchungen.

Regionalpolitische Schlussfolgerungen

Von den vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung identifizierten sieben ostdeutschen Wachstumspolen sind in den neunziger Jahren keine größeren – und keine geringeren – wirtschaftlichen Impulse auf ihre Umlandgebiete ausgegangen als von anderen Regionen in Ostdeutschland. Schlimmer noch: diese Regionen mit hervorragender Humankapitalausstattung, geographischer Lage und ökonomischen Verdichtungsgrad haben selbst beachtliche Wachstumsschwächen gezeigt. Die hier identifizierten westdeutschen Wachstumspole haben immerhin, aufbauend auf ihrer günstigen Ausstattung mit Potentialfaktoren, überdurchschnittliche Wachstumsraten realisieren können. Dem Augenschein nach scheinen sie auch Wachstumsimpulse auf ihre Nachbarschaft ausgestrahlt zu haben, doch konnten diese Zusammenhänge in ökonometrischen Tests (noch) nicht als signifikant bestätigt werden.

Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob eine Konzentration des regionalpolitischen Förderinstrumentariums auf die Wachstumspole tatsächlich die gewünschten großflächigen Entwicklungsimpulse mit sich bringt – es sei denn, sie trägt dazu bei, die Wachstumsschwäche der Pole selbst zu überwinden. In diesem Fall wäre mittel- bis langfristig auch eine Intensivierung der Ausstrahlungseffekte möglich.

Literatur

Biehl, D., E. Hußmann, K. Rautenberg, S. Schnyder, V. Südmeyer (1975). Bestimmungsgründe des regionalen Entwicklungspotentials. Kieler Studie 133. Tübingen.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Institut für Arbeitmarkt- und Berufsforschung (IAB), Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel (IfW), Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) (2002). Fortschrittsbericht wirtschaftswissenschaftlicher Institute über die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland. IWH-Sonderheft 3/2002, Halle.

Endnoten

[1] Danach werden Fördermittel im Fördergebiet nur für Vorhaben in zentralen Orten vergeben. [2] Als Indikator für die Sachkapitalausstattung zieht der SVR die kumulierten Investitionshilfen der GA „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ heran, weil es einerseits über den Aufbau eines privaten Kapitalstocks in den ostdeutschen Regionen keine Daten gibt, und weil man andererseits davon ausgeht, dass dieser Aufbau eng an die Gewährung der Subventionen gekoppelt ist. [3] Daneben gibt es unseres Wissens einen weiteren, älteren Versuch, Wachstumspole in Ostdeutschland zu identifizieren, mit ähnlichen Befunden: Selke (1991) schreibt Berlin, Dresden, Magdeburg, der Region Halle/Leipzig und dem Thüringer Zentralraum um Erfurt und Jena günstige Voraussetzungen zu, um als Wachstumspole zu fungieren. [4] Weil die Untersuchung sich auf Kreise bezieht, werden in leichter Modifikation der SVR-Ergebnisse die (gleichnamigen) Kernstädte als Wachstumspole definiert. Es ist zu erwarten, dass es vor allem die Kernstädte sind, die Impulse auf ihr geographisches Umfeld ausstrahlen. Wäre es anders, so würde dies in letzter Konsequenz das gesamte Wachstumspol-Konzept obsolet machen. Insofern bedeutet die hier präferierte Definition lediglich eine Schärfung des Focus.

Kommentare