Alterssicherung und Generationenvertrag

- Christiane Krieger-Boden

- 18. Jan. 2022

- 15 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 28. Sept. 2022

Es ist offensichtlich, dass wir ein demographisches Problem haben und dass die Renten, so wie sie gegenwärtig geregelt sind, als auskömmliche Einkommensquelle nicht sicher sind: Die Zahl der Rentner steigt, insbesondere mit dem Eintritt der Baby-Boomer ins Rentenalter, während die Zahl der Nachwachsenden seit langem sinkt. Die Zusicherung der gegenwärtigen Regierung, sowohl das Renten-, als auch das Beitragsniveau, als auch das Renteneintrittsalter für die Zukunft konstant halten zu wollen, kommt der Quadratur des Kreises gleich und ist auf die Dauer nicht tragfähig. Zwar kann man mit immer größeren Zuschüssen aus dem Steuerhaushalt in die Rentenkasse dem Dilemma scheinbar entgehen, aber da die Steuerzahler mit den Beitragszahlern plus Rentenempfängern nahezu deckungsgleich sind, ist das ein bloßes Täuschungsmanöver.

Als Ausweg wird von manchen Kreisen erneut der Aufbau einer privaten Alterssicherung empfohlen; nachdem „Riester“- und „Rürup“-Renten mehr oder weniger krachend gescheitert sind, diesmal vorzugsweise durch Kapitalanlage in Aktien. Begründet wird das damit, dass Aktien in der Vergangenheit die besten Möglichkeiten boten, Vermögen aufzubauen, besser als durch Arbeit, und viel besser als durch einfache Spareinlagen, Wertpapieranlagen, Lebensversicherungen, Immobilien usw. Wohlgemerkt, nicht allein durch die Dividenden, die auf die Aktien gezahlt werden, sondern wesentlich durch die Wertsteigerungen am Aktienmarkt. Der Dax („Deutscher Aktien-Index“) als Kennziffer, die die jeweils wichtigsten Aktien und ihre Entwicklung repräsentiert, ist von 1987 bis 2021 – trotz kurzem pandemie-bedingten Einbruch – beinahe um das sechzehnfache gestiegen (in der folgenden Graphik zeigt die blaue Kurve die Wertentwicklung des Dax allein aufgrund von Kurssteigerungen, die schwarze Kurve schließt auch die Dividenden mit ein). Und was in der Vergangenheit so großartig funktioniert hat, wird doch auch in der Zukunft funktionieren, oder?

Alimentierung der Inaktiven

Was solche Argumentation übersieht: Man kann dem demographischen Problem nicht entgehen. Das wird deutlich, wenn man den Geldschleier und die Besitz- und Rechtsansprüche einmal beiseite zieht und die reine Realwirtschaft betrachtet. Dann wird klar: Was immer in einem Jahr an Gütern und Dienstleistungen produziert wird, um es zu konsumieren oder zu investieren, es wird immer von den wirtschaftlich Aktiven produziert und muss in der einen oder anderen Form mit den wirtschaftlich Inaktiven (Kindern, Menschen in Ausbildung, Erwerbsunfähigen, Arbeitslosen und – vor allem – Senioren) geteilt werden. Die Aktiven müssen die Inaktiven alimentieren, daran führt kein Weg vorbei. Je mehr die Zahl der Senioren relativ zu den Aktiven zunimmt, desto größer wird der Anteil dessen, was die aktive Generation von dem, was sie produziert, an jene abgeben muss, ob aufgrund eines Generationenvertrags zur Rente oder welcher Besitzansprüche und Rechtstitel auch immer.

Anders formuliert: Es sitzen außer den Köchen noch weitere Esser am Tisch, und je mehr sich das Verhältnis hin zu diesen Nur-Essern verschiebt, desto kleiner wird der Kuchen, den sich alle teilen müssen, oder desto mehr steigt die Mühsal der Köche für einen gleichgroßen Kuchen.

Private Kapitalvorsorge ist kaum ein Ausweg

Wie passt dieser Kern des Problems mit der glanzvollen Oberfläche des florierenden Kapitalmarktes zusammen, mit dem man sich doch scheinbar aus dem demographischen Problem heraussparen und -kaufen kann?

Der Unterschied liegt darin, ob Handlungen in kleinem Umfang, „at the margin“, unternommen werden, oder im großen Stil. Solange der Kapitalmarkt nur von einer kleinen Gruppe der Bevölkerung und zu den verschiedensten Zwecken frequentiert wird, haben die Handlungen der Einzelnen keinen direkten Einfluss auf den Markt selbst. Das ändert sich, wenn Aktienkäufe, auch auf politisches Betreiben hin, massenhaft speziell zur Alterssicherung und zum Umgehen der Demographie eingesetzt werden.

Wenn die wirtschaftlich Aktiven – alle Babyboomer natürlich gleichzeitig – beginnen, Aktien zur Sicherung ihres Lebensabends zu kaufen, werden deren Kurse zunächst noch stärker steigen als schon bislang. Die Aktien werden so teuer, dass sich die meisten Aktiven entweder gar keines oder nur ein ziemlich kleines Aktien-Portfolio leisten können, und die Dividende, die sich ja auf den Nominalwert der Aktie bezieht, sinkt real, und damit auch die Chance auf einen Vermögensaufbau quasi von selbst. Kommen die Aktiven dann selbst ins Rentenalter und wollen ihre Aktien verkaufen, um davon leben zu können, – wieder alle Babyboomer gleichzeitig – dann sinkt der Kurs und die Anleger bekommen weit weniger für ihre Aktien, als erhofft. Das gilt auch, wenn nicht einzelne Personen, sondern der Staat einen staatlichen Pensionsfonds mit Aktien und Wertpapieren auflegt.

Durch die zusätzlichen Anlagen wird der Markt mit Kapital geflutet. Im schlechtesten Fall lässt das einfach die Inflation steigen, was den realen Wert des Kapitals gleich wieder zunichtemacht. Im Idealfall wird es investiert, in die Produktion von Gütern und Dienstleistungen, als Komplement zur Arbeit der Aktiven. Die Produktion wird dadurch kapitalintensiver (mehr Kapital je Arbeitskraft), die Produktivität der Aktiven steigt, der „Faktor Arbeit“ verknappt sich gegenüber dem Kapital. Was knapp ist, also die Arbeitskräfte, kann jedoch höhere Entlohnung beanspruchen und durchsetzen. Dagegen verringert sich die Rentabilität des reichlichen „Faktors Kapital“ und damit der Vorteil für die Kapitalanleger.

Entgehen kann man der demographischen Falle eigentlich nur, wenn man sein Kapital in externen Ländern mit sehr junger Bevölkerung und Kapitalmangel anlegt, denn dadurch kann man die fatale Gleichzeitigkeit der Handlungen vermeiden. Solchen Ländern, wie Niger (Durchschnittsalter 15 Jahre) oder Uganda (Durchschnittsalter 16 Jahre) wären Kapitalzuströme sicher zu wünschen. Aber welcher deutsche Durchschnittsbürger möchte schon seine Alterssicherung einem solchen Land anvertrauen?

Noch eine Anmerkung zu ETFs, oder Indexfonds, die vorsichtigen Anlegern und Aktienmarktneulingen gern als besonders sicher empfohlen werden. Das sind sie aber nur scheinbar, wiederum nur „at the margin“. ETFs (Exchange Traded Funds) zielen darauf ab, die Wertentwicklung eines Indexes wie beispielsweise des deutschen Leitindex DAX nachzubilden. Durch einen automatisierten Algorithmus werden in den Indexfonds jene Aktien genau in dem Umfang aufgenommen oder auch wieder abgestoßen, wie sie auch in den Index eingehen; wegen der Automatik fallen nur sehr geringe Gebühren an. Die Tatsache, dass im DAX viele verschiedene Aktien enthalten sind und dass es sich um besonders erfolgreiche handelt, macht gegenwärtig den generellen Aufwärts-Trend des DAX und damit auch der damit verbundenen ETFs aus. Solange nur relativ wenige Anleger auf diese Anlageform setzen, kann das ein ziemlich sicheres Erfolgsmodell bleiben. Wenn jedoch alle ETF spielen, entsteht ein gefährlicher Selbstverstärkungseffekt: Steigt der Wert der Aktie X mehr oder weniger zufallsgetrieben ein wenig, so wird sie attraktiver, mehr davon wird in den Index eingestellt; und deshalb wird der ETF-Algorithmus automatisch mehr von Akte X ordern. Gibt es sehr viele ETF-Anleger, so ist die entstehende Nachfrage nach Aktie X sehr groß, was ihren Wert und ihre Attraktivität weiter steigert, was die Nachfrage wiederum erhöht, usw., bis eine Blase entsteht, die irgendwann platzt. Ebenso bei einem zunächst leichten Verlust. Und das alles kann sich über einen allein maschinengesteuerten Hochfrequenzhandel innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden vollziehen („Flash Crashs“).

Es ist wie bei einer Brücke: laufen viele Menschen in verschiedene Richtungen und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten darüber, ist alles gut; doch wenn ein Trupp Soldaten im Gleichschritt darüber marschiert, kann er die Schwingungen der Brücke immer weiter verstärken, bis sie bricht.

Eine halbwegs sichere Möglichkeit der selbstorganisierten Altersvorsorge gibt es immerhin: Bevorratung, sei es von langlebigen Konsumgütern wie Möbeln, Hausrat, Auto, oder auch von selbstgenutzten Eigentumshäusern oder -wohnungen. In diesen Fällen wird der künftige Konsum im Alter schon während der aktiven Zeit produziert und erworben. Es spielt dann auch keine Rolle, wenn beispielsweise die Immobilie später an Marktwert verlieren sollte, weil es bei der Eigennutzung ausschließlich um den Wohnwert für den Eigentümer-Nutzer geht (Immobilien als Anlageform eignen sich dagegen zur Altersvorsorge auch nicht besser als Aktien).

Keine private Absicherung gegen extreme Risiken

Wenn Kapitalmarktaktivitäten schon für die normale Alterssicherung kaum taugen, so können sie erst recht nicht für den Fall extremer Risiken helfen. Eine Pandemie, Naturkatastrophen, Klimawandel, Kriege oder auch Krisen am Finanzmarkt selbst können Kapitalanlagen und Vermögen unkontrolliert und unvorhersehbar vernichten, und viele Menschen ins Elend stürzen. Genau das war ja die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, als unser heutiges Rentensystem in seinen Grundzügen eingerichtet wurde: Was immer die damaligen Alten während ihres Lebens an Alterssicherung aufgebaut und erspart hatten, es hatte sich für die meisten von ihnen durch den Krieg in Luft aufgelöst. Ähnlich war es nach dem Kollaps der DDR infolge eines jahrzehntelangen wirtschaftlichen Niedergangs. Es bleibt in solchen Fällen eigentlich gar nichts anderes übrig, als die entstandenen Verluste durch Umlageverfahren (pay-as-you-go-Lösungen) gemeinsam zu tragen, sei es durch einem einmaligen Lastenausgleich (nach dem Krieg zwischen Bombenopfern und Vertriebenen auf der einen Seite und Nicht-Geschädigten auf der anderen Seite), durch den Solidaritätszuschlag (zur Unterstützung des Transformationsprozesses in Ostdeutschland) oder durch den dauerhaften Ausgleich zwischen den Generationen – genannt Rente.

Nebenbei bemerkt: Im Falle der gegenwärtigen Corona-Pandemie, die bei vielen Aktiven, insbesondere Selbstständigen, Freiberuflern, Künstlern, Service-Dienstleistern zu unvorhersehbaren tiefen Einbrüchen und zu Arbeitslosigkeit geführt hat, würde ich übrigens einen Lastenausgleich, einen Solidaritätszuschlag, seitens derjenigen, die durch die Pandemie finanziell nichts auszustehen haben, durchaus für fair halten. Das würde beispielsweise die unbefristet Beschäftigten und Beamten betreffen, aber auch die Rentner wie mich selbst mit ihren unkündbaren Renten.

Was hilft?

Es gibt keinen bequemen „Patent“-Umweg um das demographische Problem herum, sondern nur drei Lösungen, die es sehr direkt angehen: 1. die Zahl der Aktiven gegenüber den Inaktiven erhöhen, 2. die Produktivität der Aktiven erhöhen, und 3. die Verteilung zwischen Aktiven und Inaktiven – Jung und Alt – immer wieder neu aushandeln und justieren in einem fairen Generationenvertrag.

1. Zahl der aktiven Einzahler erhöhen

Zur Verbreiterung der Basis der Aktiven, um also das Verhältnis zwischen Köchen und Essern zu verbessern, sehe ich vier Möglichkeiten: Frauen aktivieren, Beamte und Selbstständige einbeziehen, Renteneintrittsalter hinausschieben und Zuwanderung ermöglichen.

Die erste Möglichkeit besteht darin, Frauen bessere Möglichkeiten zur Berufstätigkeit zu bieten. Maßnahmen wären vor allem Ausbau der Kinder- und Schülerbetreuung, Abschaffung des Ehegattensplittings und der Mitversicherung von Ehepartnern in Kranken- und Rentenversicherung (siehe dazu meinen Blog vom 13.07.2021), maximales Elterngeld nur, wenn beide Elternteile gleich viele Monate davon in Anspruch nehmen. In der Arbeitswelt müssen die Möglichkeiten für flexible Arbeitszeiten und für Arbeiten von zuhause verbessert werden, um allen Erwerbstätigen die Balance zwischen bezahlter Arbeit, „Care“-Arbeit und Freizeit zu erleichtern. Ich war schon immer der Meinung: Das Arbeitsleben muss „artgerecht“ organisiert werden, d.h. so, dass alle in einem Menschenleben anfallenden Herausforderungen, beruflicher und privater Art gut bewältigt werden können. Ich bin auch für eine Frauenquote in Top-Jobs, jedenfalls für eine bestimmte Zeit, z.B. für zehn Jahre, um gewohnte Verhaltensmuster zu durchbrechen, alle Beteiligten an weibliche Führung zu gewöhnen und so die „gläserne Decke“ für Frauen durchlässig zu machen.

Gegenwärtig (genauer: 2019) erreicht der Umfang der bezahlten Arbeitszeit einer Frau im Durchschnitt etwas mehr als 75% desjenigen eines Mannes (wir sprechen hier nicht von der gesamten Arbeitszeit, bezahlter plus unbezahlter, da ist die Situation deutlich anders!). Würden Frauen im gleichen Umfang bezahlt arbeiten wie Männer, würde sich die gesamte bezahlte Arbeitszeit um etwa 15% erhöhen. Das gilt allerdings nicht, wenn die Arbeit umverteilt wird, wenn also Männer entsprechend weniger gegen Bezahlung arbeiten, um mehr Zeit für Verpflichtungen in der Familie zu haben.

Eine zweite, häufig genannte Möglichkeit ist, die Rentenversicherung auf eine breitere Basis zu stellen, indem Beamte, Selbstständige, Freiberufler, Künstler, Parlamentarier usw. verpflichtet werden, sich ebenfalls in der allgemeinen Rentenversicherung zu versichern. Es handelt sich dabei um Personengruppen, deren Altersversicherung bislang durch andere, oft vorteilhaftere Systeme (Beamte, Parlamentarier und Politiker) gewährleistet wird oder überhaupt nicht geregelt ist (Selbstständige, Freiberufler). Da manche dieser Personengruppen als einkommensstark angesehen werden können, müssten sie bei einer Ausweitung der Rentenversicherung relativ hohe Beiträge in diese einzahlen. Doch zur Verbesserung der finanziellen Situation der staatlichen Rentenversicherung hilft das nur bedingt, denn die Rentenversicherung ist überwiegend kein Umverteilungsinstrument zwischen Arm und Reich, d.h. den höheren Einzahlungen steht auch der Anspruch auf höhere Auszahlungen gegenüber. Allenfalls könnten sie einen vorübergehenden zeitlichen Beitrag zur Überbrückung finanzieller Engpässe der Rentenversicherung leisten. Gleichwohl wäre ich für eine Vereinheitlichung des Rentensystems für alle Einwohner, weil das eine Gerechtigkeitslücke schließen würde.

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Diese Lösung ist nicht sehr beliebt und sie ist von der gegenwärtigen Regierung gerade ausgeschlossen worden. Aber längerfristig erscheint sie mir unvermeidlich. Ich finde auch nicht, dass sie unfair ist: Ursprünglich war Rente ja mal eine Risikoversicherung gegen das Risiko, länger zu leben als man sich selbst erhalten konnte; gegen das Risiko, durch Alter erwerbsunfähig zu werden und im Extrem zu verhungern. Dementsprechend haben damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, viele nie eine Rente bekommen, weil das Risiko nicht eintrat, sprich, sie starben schon vor Renteneintritt, und viele andere haben nur wenige Jahre Rente bezogen, bevor sie starben. Rente war ursprünglich nicht dafür gedacht, sich am Lebensabend u.U. über drei Jahrzehnte hinweg einen schönen „lauen Lenz“ zu machen. Das hat sich geändert, seit die Lebenserwartung dramatisch gestiegen ist – und nicht nur die Lebenserwartung, auch die Gesundheit und Fitness der Alten, zumindest für viele Jahre. Ich finde nicht, dass Menschen, die eigentlich noch gut für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen könnten, einen selbstverständlichen moralischen Unterhaltsanspruch an die Solidargemeinschaft haben (auch wenn mich das selbst betrifft). Ein Renteneintrittsalter, das an die durchschnittliche Lebenserwartung gekoppelt wird, mit ihr steigt (oder ggfls. auch mal sinkt), erscheint mir eine faire Lösung – verbunden mit einer Flexibilisierung des Renteneintrittsalters und einer sehr deutlichen Verbesserung von Erwerbsunfähigkeitsrenten (mehr dazu unten).

Schließlich ist die vierte Möglichkeit, die Zahl der aktiven Erwerbstätigen durch Zuwanderung zu erhöhen. Damit eine solche Zuwanderung das Rentenproblem lösen hilft, müsste sie allerdings gezielt und gut begleitet erfolgen. Die Einwanderer müssten entweder bereits gut ausgebildet sein oder zumindest die Voraussetzung erfüllen, umgehend ausgebildet zu werden, sie müssten die Bereitschaft mitbringen, Teil der deutschen Bevölkerung und der Solidargemeinschaft zu werden, und es müssten verstärkte Anstrengungen unternommen werden, sie auch als solchen Teil zu integrieren. Einwanderer, die sich stattdessen in Parallelgesellschaften organisieren und sich mit diesen vorrangig oder ausschließlich identifizieren, würden die latente Gefahr bergen, die Solidarität zwischen den Generationen aufzuweichen. Sie könnten sich doch eines Tages fragen: „Warum soll ich für diese alten Leute zahlen, die nicht meine Eltern und Großeltern sind, die mich in meiner Kindheit nicht großgezogen und versorgt haben, die nicht zu meinen Leuten gehören? Und habe ich nicht sowieso noch meine eigene Familie im Herkunftsland zu unterstützen?“ Identitäre Abgrenzungen, ohnehin Gift für solidarische Gesellschaften, könnten so zu einer verschärften Frontstellung auch zwischen Jung und Alt führen – hoffentlich eine übertriebene Befürchtung?

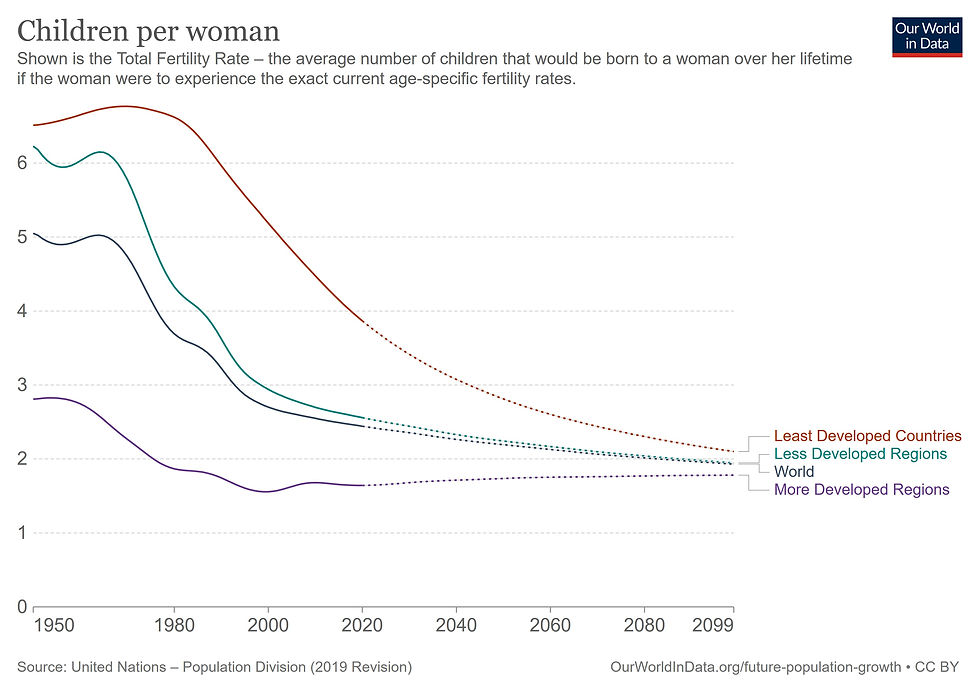

Ein weiteres Problem mit diesem Lösungsansatz ist jedenfalls, dass die demografische Falle früher oder später alle Länder weltweit betreffen wird, da überall, selbst in Sub-Sahara-Afrika, die Geburtsraten sinken und die Lebenserwartungen steigen. Zunehmend werden alle Länder ihre aktiven Erwerbstätigen selbst benötigen, um ihre inaktiven Bevölkerungsteile zu unterstützen.

Ach ja, es gibt natürlich noch eine weitere Möglichkeit, die Basis der aktiven Erwerbstätigen gegenüber den Inaktiven zumindest langfristig zu verbreitern: mehr Kinder in die Welt setzen. Darauf hatte man in den Fünfziger und Sechziger Jahren noch vertraut, nach dem Motto von Konrad Adenauer „Kinder kriegen die Leute immer“. Aber heute sollte man darauf lieber nicht setzen, selbst die Zuwanderer passen ihre Geburtenraten innerhalb von nur einer Generation an die hiesigen an. Es wird nicht einfach, den Umfang der aktiv-erwerbstätigen Bevölkerung zu erhöhen.

2. Produktivität der Aktiven erhöhen

Der zweite Lösungsansatz setzt deshalb darauf, wenn man schon die Zahl der Erwerbstätigen kaum erhöhen kann, dann ihre Produktivität zu steigern, so dass nunmehr einer mit Leichtigkeit im Alleingang das bewerkstelligen kann, wofür früher die mühsame Arbeit von vielen erforderlich war. Das hat in der Vergangenheit immerhin schon ganz gut geklappt, der dramatische Sturz von mehr als sechs Erwerbstätigen, die im Jahr 1962 einen Rentner oder Rentnerin unterhalten mussten, auf nur 2,7 Erwerbstätige, die das dreißig Jahre später bewerkstelligen mussten, ging ohne schwerwiegende Wohlstandseinbußen für die Erwerbstätigen einher, im Gegenteil sind die Einkommen der Aktiven und sogar die Renten von 1962-1992 ganz beträchtlich gestiegen. In meinem Bild vom Kuchen: Die weniger werdenden Köche erhalten Knetmaschinen und Backautomaten und können so immer noch einen großen Kuchen backen, der für alle Esser ausreicht.

Die zunehmende Digitalisierung, die wir erwarten – teilweise auch eher befürchten – könnte da sehr helfen, egal, ob sie daherkommt in der Form intelligenter Werkmaschinen oder selbstlernender Algorithmen, die den Menschen stupide Routinearbeiten abnehmen, oder sogar in der Form androider Roboter, die selbstständig menschenähnlich tätig werden, beispielsweise als Pflegeroboter. Ich teile deshalb auch die Ängste nicht, dass viele Menschen durch die Digitalisierung überflüssig und arbeitslos würden: Auch wenn manche Arbeitsplätze durch Digitalisierung verschwinden werden, wird es nicht zur großen Arbeitslosigkeit kommen, weil die Zahl der aktiven Erwerbstätigen ja auch zurückgehen wird, und daher jeder, der noch da ist, dringend gebraucht werden wird (vgl. auch mein Blog vom 26.12.2008).

Aber wandeln wird sich die Arbeitswelt natürlich schon, und deswegen ist es besonders wichtig, dass alle Menschen durch eine gute Bildung und Ausbildung, auch durch lebenslange Weiterbildung auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet werden. Es sind erhebliche Investitionen in das Humankapital erforderlich, die auf indirektem Wege dann auch helfen, die Renten zu sichern.

Und an dieser Stelle kommt nun doch das Kapital ins Spiel: Sowohl die Digitalisierung als auch Bildung und Weiterbildung erfordern Investitionen. Hierbei können Kapitalanlagen tatsächlich etwas bringen – das Geld, das zur Anlage vom Konsum abgespart wird, kann in Investitionen fließen, die die Produktivität der Aktiven erhöhen. Es sollte sich dann aber um Investitionen handeln, die eher mit Dividenden als mit Kursgewinnen glänzen, denn letzteres ist nur spekulativ und nicht dauerhaft (siehe oben). Und: Jede Generation wird vor allem in ihrer aktiven Phase sparen und somit ihre eigene Produktivitätssteigerung finanzieren, nicht jedoch die Produktivitätssteigerung der nachfolgenden Generation, von der sie ihre Rente bezieht (außer in dem Sinn, dass jede Generation auf die Fortschritte der vorhergehenden aufbaut). Das Problem zeitlicher Inkongruenz bleibt.

3. Generationenvertrag fair gestalten

Ich denke, man sollte die Alterssicherung auch weiterhin überwiegend über den Generationenvertrag organisieren; der Generationenvertrag ist besser als sein Ruf. Dafür muss er effizient und fair für alle Beteiligten geregelt werden:

Ein Generationenvertrag ist ehrlicher als die private „Altersvorsorge“, er zeigt genau und direkt und ohne Verschleierung an, was die Aktiven für die Alten aufwenden müssen und leisten. Das erleichtert die Verhandlungen und Feinjustierungen, die für eine gerechte Verteilung zwischen Aktiven und Inaktiven immer wieder erforderlich sein werden.

Der Generationenvertrag ist auf Solidarität zwischen den Generationen angelegt, darauf, ein gemeinsames Schicksal zu teilen. So sollten die Senioren teilhaben, wenn der Wohlstand der Jungen steigt. Aber wenn es den Jungen mal schlechter geht – z.B. durch eine Rezession – dann müssen auch die Renten langsamer steigen, oder sogar sinken. In den gegenwärtigen Regelungen der automatisierten Rentenanpassungen ist das leider nur teilweise gewährleistet, nämlich hinsichtlich der Anpassung nach oben, nicht aber der nach unten. Das hat sich sukzessive so entwickelt:[1] Zunächst ist man von der arbiträren sehr willkürlichen Rentenanpassung zu einer jährlichen, automatisierten Anpassung übergegangen, die sich über eine Rentenanpassungsformel jeweils an der Entwicklung der Bruttolöhne der Arbeitnehmer (und Beitragszahler) orientiert. Man baute noch eine antizyklische Komponente ein, indem für die Rentenanpassung in einem Jahr die Veränderung der durchschnittlichen Löhne im vorangegangen Jahr relevant ist. Doch dann kam erstmals die Situation, dass die Rente nach der Anpassungsformel hätte verringert werden müssen, und das noch dazu in einer Situation, wo die Arbeitnehmerbezüge selbst nach einem schlechten Jahr schon wieder angezogen waren. Das erschien der Regierung als unsozial und nicht durchsetzbar, also wurden Rentenkürzungen durch die sogenannte „Rentengarantie“ gesetzlich ausgeschlossen. Es gab dann zunächst noch die Regel, dass die ausgesetzte Kürzung in den Folgejahren gegen vorgesehene Rentensteigerungen verrechnet werden sollte, aber auch das erschien bald als zu brutal und wurde eingestellt. Seither gibt es nur noch Anpassungen nach oben, nicht nach unten, und das ist meiner Meinung nach unsolidarisch und inakzeptabel!

Die demographische Falle soll in der Rentenanpassungsformel gegenwärtig durch den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor aufgefangen werden, mit dem bei der Rentenanpassung auch die Entwicklung des zahlenmäßigen Verhältnisses von Beitragszahlern zu Rentnern berücksichtigt wird. In der Tat ist aufgrund dessen die „Nettoersatzrate“ (Rente ohne Sozialversicherung im Verhältnis zum Einkommen der Referenzgruppe unter den Aktiven) zeitweilig gesunken, und sie ist mit rund 53 % (2020) mäßig im Vergleich beispielsweise zu anderen OECD-Staaten. Die Vorstellung war, dass zwei weitere „Säulen“ der Altersvorsorge, nämlich die betriebliche Rente und die „Riester“-geförderte Kapitalanlage, die entstehende Lücke schließen sollten; das hat allerdings nicht so recht geklappt. Seit der Nachhaltigkeitsfaktor die Rentenanpassung nicht nur relativ, sondern absolut ins Minus ziehen würde, hat man ihn ausgesetzt. Meiner Meinung nach sollte man, um die Demographie besser zu berücksichtigen, ohnehin nicht die Rentenhöhe vermindern und damit das Grundkonzept des Generationenvertrags aushöhlen, sondern am Renteneintrittsalter ansetzen und dieses von der Veränderung der Lebenserwartung abhängig machen (siehe oben).

Gleichzeitig muss man dem gerecht werden, dass individuelle Biografien sehr unterschiedlich verlaufen und manche Menschen schon lange vor Erreichen des jeweiligen Renteneintrittsalters krank und schwach und in ihrer Erwerbsfähigkeit gemindert sein können, andere dagegen gern und mit Gewinn für die Erhaltung ihrer Fähigkeiten weiter tätig sein möchten. Diesen unterschiedlichen Bedürfnissen sollte man durch eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters Rechnung tragen, verbunden mit Abschlägen und Zuschlägen für einen früheren oder späteren Renteneintritt. Daneben müssten die Leistungen in der Berufs- und Erwerbsunfähigen-Rente, die vergleichsweise schlecht ausgestattet sind, ganz erheblich verbessert werden, damit der sprichwörtliche 55-jährige Dachdecker mit dem kaputten Kreuz nicht bis zu einem womöglich stark gestiegenen Normal-Renteneintrittsalter von 70 Jahren (oder mehr?) arbeiten müsste.

Außerdem braucht es eine solide Mindest- oder Basisrente, um extreme Altersarmut zu verhindern. Die deutsche „Grundsicherung“ ist da eher unzulänglich. In wenigen anderen OECD-Ländern ist das Äquivalenzprinzip bei der Rente so ausgeprägt wie in Deutschland, will heißen, die „Nettoersatzrate“ ist für Geringverdiener kaum höher als für Durchschnittsverdiener, sie liegt bei etwa 58 % (gegenüber 53 %). Wenn aber das aktive Ausgangseinkommen schon gering ist, ist eine Reduktion um mehr als 40 % zur Rente hin weit weniger verkraftbar als bei höheren Ausgangseinkommen.

Zu einem solidarischem Generationenvertrag passt auch, Rentner, soweit es ihnen möglich ist, zu Minijobs und zu ehrenamtlichen Arbeiten zu ermutigen, wie z.B. bei der Kinderbetreuung als echte oder Ersatz-Großeltern mit Vorlesen und Hausaufgabenhilfe, wie in Sportvereinen als Trainer u.ä., wie mit Besuchsdiensten bei Kranken und Alten, wie mit Handwerkerhilfen und allen Arten von Reparaturen, die sonst kaum noch gemacht werden würden, wie im Umwelt- Tier- und Naturschutz, und, und, und. Auch solche Leistungen der Rentner können helfen, die Lasten der aktiven Erwerbstätigen etwas zu vermindern.

Für ein vollständiges Bild über die Beziehungen zwischen den Generationen sollte man auch die Erziehung, Bildung und Ausbildung der jüngsten Generationen immer mit ins Bild einbeziehen, weil auch diese Aufgaben aus den Leistungen der aktiven mittleren Generation heraus finanziert werden müssen, und Erziehung, Bildung und Ausbildung gleichzeitig wichtige Elemente einer zukünftigen Alterssicherung sind.

Trotz aller Versuche, das demografische Problem zu umschiffen, wird die Konfliktbeziehung zwischen hohen Beitragszahlungen oder niedrigen Rentenbezügen fortbestehen und mal mehr, mal weniger drückend sein. Es wird also immer wieder erforderlich sein, zu verhandeln, auszutarieren, feinzujustieren, um Lasten und Nutzen zwischen den Generationen angemessen zu verteilen. Ein beitragsfinanziertes einheitliches Rentensystem erleichtert dabei die klare Sicht auf anstehende Probleme, statt sie zu kaschieren. Immer wieder wird es darum gehen, wer mit welchem guten Recht wieviel von dem Kuchen auf dem Tisch bekommen soll und um die Antwort wird immer wieder gerungen werden.

Fazit

Jede Form von Altersvorsorge ist ein ungedeckter Scheck auf die Zukunft! Das gilt auch für manche in der Diskussion befindliche Vorsorgemöglichkeiten, bei denen das nicht ganz so offensichtlich ist. Der Generationenvertrag in Form der allgemeinen staatlichen Rentenversicherung ist besser als sein Ruf, denn er schafft Ehrlichkeit und Klarheit über die Beziehungen zwischen den Generationen. Die jetzige aktive Generation sollte sich dieses Instrument für ihre eigene Altersvorsorge nicht nehmen lassen, schon gar nicht mit dem Argument, dass die Rentenbeiträge zu hoch wären. Alternative Vorsorgemaßnahmen kosten nämlich auch und sind sehr viel undurchsichtiger. Die Älteren werden dagegen zunehmend in die Pflicht genommen werden, einen größeren Teil der Lasten zu tragen.

Endnoten

[1] Vgl. Deutsche Rentenversicherung zum Thema Rentenanpassung, https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Allgemeine-Informationen/Wissenswertes-zur-Rente/FAQs/Rentenanpassung/Rentenanpassung.html#56947835-0456-493c-90ec-4119f2571569

Kommentare