Brauchen wir eine Europäische Sozialunion?

- Christiane Krieger-Boden

- 20. Sept. 2020

- 27 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 19. Jan. 2022

Inhalt

1. Wie steht es um den Wohlfahrtsstaat in Europa?

1.1. Typen nationaler Wohlfahrtssysteme

1.2. Konvergenz der nationalen Wohlfahrtssysteme?

1.3. Bestehende Elemente einer „Europäischen Sozialunion“

2. Aktuelle Vorschläge zu einer europäischen Sozialpolitik

2.1. Rechtliche Basis für alle Vorschläge

2.2. Europäische Säule sozialer Rechte

2.3. Macron-Vorschläge bezüglich europäischer Sozialpolitik

2.4. EU-Entsenderichtlinie gegen „Lohn- und Sozialdumping“

2.5. Kommissionsvorschlag zum Abstimmungsmodus in der Sozialpolitik

2.6. Vorschläge von gesellschaftlichen Gruppierungen

3. Bewertung: Wofür eine europäische Sozialunion?

3.1. Staatenbund

3.2. Bundesstaat

4. Literatur

1. Wie steht es um den Wohlfahrtsstaat in Europa?

Viel ist gegenwärtig die Rede davon, dass die Europäische Union neuen Schwung, neue Visionen braucht, gerade angesichts des Brexits und einer um sich greifenden nationalistischer Rhetorik in vielen Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang wird auch die alte Idee einer europäischen Sozialunion wiederbelebt. Zurzeit sind die Wohlfahrtssysteme in den Grenzen der Nationalstaaten definiert und sie unterscheiden sich beträchtlich voneinander. Das führt immer wieder zu Konflikten insbesondere mit dem grundlegenden europäischen Recht auf Freizügigkeit, weil die unterschiedlichen Sozialsysteme einerseits wegen fehlender Übertragbarkeiten ein Mobilitätshemmnis darstellen, und andererseits zu unerwünschtem Trittbrettfahrerverhalten führen könnten. Ein einheitliches europäisches System könnte solche Konflikte vermeiden. Zwar ist auf absehbare Zeit kaum damit zu rechnen, dass die Mitgliedsländer in nennenswertem Umfang sozialpolitische Kompetenzen an die europäische Ebene abtreten werden. Dennoch lohnt es sich, darüber nachzudenken, wo wir in Europa hinsichtlich des Wohlfahrtsstaates stehen, ob es Konvergenzen zu ähnlichen Lösungen gibt, welche Vorschläge für europäische Lösungen im Raum stehen, und welche realistischen Perspektiven sich stellen.

1.1. Typen nationaler Wohlfahrtssysteme

International wird oft von dem “Europäischen Sozialmodell” gesprochen, doch tatsächlich gibt es so ein einheitliches Modell nicht. Stattdessen gibt es eher vier bis fünf verschiedene Typen von Europäischen Wohlfahrtssystemen, deren grundsätzliche Charakterisierung auf Esping-Andersen (1990) zurückgeht und beispielsweise von Hemerijck (2013: 155ff) aufgegriffen und weiterentwickelt wird (Tabelle 1, vgl. im Einzelnen auch Friedl et al. 2013). [1] Zur Charakterisierung solcher Systeme prägte Esping-Andersen (1990) die Begriffe der Dekommodifizierung – sie bezeichnet das Ausmaß, in welchem menschlicher Arbeit durch den Wohlfahrtsstaat der Warencharakter genommen wird, und der Stratifikation – sie bezeichnet das Ausmaß, in welchem die soziale Schichtung der Gesellschaft durch den Wohlfahrtsstaat gezielt beeinflusst wird. Hemerijck (2013) fügte als weiteres Merkmal das Ausmaß der sozialen Investitionen hinzu.

Dabei setzt der nordeuropäische oder sozialdemokratische Typus, der in Skandinavien verbreitet ist (Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Island), auf eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung für und durch jeden Bürger im Sinne eines „folkhem“, mit gleichen Rechten auf Unterstützung für alle. Dieses System zeichnet sich durch das Bemühen aus, den Schutz vor dem Markt mit den Markterfordernissen zu verbinden, die soziale Schichtung der Gesellschaft über die ganze Bandbreite aktiv zu gestalten und mittels sozialer Investitionen das (Arbeits-)Potenzial jedes einzelnen Bürgers bestmöglich zu entfalten. Dementsprechend ist die Umverteilung über stark progressiv gestaltete Einkommenssteuern und Sozialtransfers sehr ausgeprägt. Die soziale Absicherung gegen Alter, Krankheit und Arbeitslosigkeit wird oft steuerfinanziert. Der Arbeitsmarkt ist nur mäßig reguliert; es gibt einen vergleichsweise schwachen Kündigungsschutz, jedoch umfangreiche Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik, um möglichst alle Erwerbspersonen (wieder) in Arbeit zu bringen. Familien werden vor allem durch umfangreiche staatliche Angebote zur Kinderbetreuung unterstützt. Bildung wird staatlich gefördert; selbst Berufsausbildung findet vorwiegend an öffentlichen Schulen statt.

Den Gegenpol bildet der angelsächsische oder liberale Typus, wie er vor allem durch die USA und, in Europa, durch das Vereinigte Königreich und vielleicht noch Irland repräsentiert wird. In diesem System verlässt man sich darauf, dass effizienzsteigernde Marktkräfte den Arbeitskräften dienen statt ihnen zu schaden, man ist stolz auf die eigene Verantwortung jedes Einzelnen für seinen Platz in der sozialen Pyramide und weist dem Staat – in Anlehnung an Beveridge – nur eine residuale Rolle zur Hilfe in akuten Notlagen zu (Heien, Hofäcker 1999:11); staatliche Investitionen zur Förderung auch von Bürgern, die nicht unmittelbar bedürftig sind, werden eher als Bevormundung betrachtet denn als Unterstützung wertgeschätzt. Dementsprechend decken Sozialleistungen lediglich einen sozialen Minimalstandard ab, der nur nach genauer Bedürftigkeitsprüfung gewährt wird; etwas untypisch wird im Vereinigten Königreich allerdings die gesamte medizinische Versorgung der Bevölkerung aus Steuern finanziert. Steuern sind wenig progressiv gestaltet und die Abgabenlast ist insgesamt niedrig. Die Arbeitsmärkte sind kaum reguliert und erlauben hohe Flexibilität bei Arbeitsverträgen; vorausgesetzt wird generell Eigenverantwortung und Eigeninitiative der Bürger.

Der kontinentaleuropäische, konservativ-korporative Typus, vorzufinden vor allem in den deutschsprachigen, den Benelux-Ländern und Frankreich, zielt – in der Tradition von Bismarck – auf Einkommenssicherung und Statuserhalt ab und fördert teilweise ein traditionelles Familienbild. Der Grundgedanke ist, Bürger gegen marktbedingten sozialen Abstieg zu versichern und die Einkommensverteilung insbesondere an den Bedürfnissen des Mittelstands auszurichten; dagegen spielte eine gezielte Förderung von Bürgern lange kaum eine Rolle, zumindest nicht jenseits der Ausbildungszeit. So ist der Arbeitsmarkt traditionell stark reguliert zugunsten des Beschäftigungserhalts, wobei auch die Sozialpartner eine prägende Rolle spielen; eine aktive Arbeitsmarktpolitik ist erst allmählich entwickelt worden. In den deutschsprachigen Ländern gibt es eine praxisnahe duale Berufsausbildung, die ansatzweise auch in Frankreich aufgegriffen wurde. Doch die Anreize für spätere Weiter- und Fortbildung sind gering. Die Sozialversicherung ist teilweise noch ständisch organisiert (indem sie Gruppen wie Selbstständige, Beamte, Besserverdienende ausspart oder in separaten Systemen absichert); ihre Leistungen orientieren sich an eingezahlten Beiträgen und damit am Lebensstandard des Versicherten. Die Progression der Einkommensbesteuerung ist insgesamt moderat. In manchen Ländern (Deutschland, Frankreich) begünstigt ein eingebautes Familien- oder gar Ehegattensplitting Alleinverdiener-Familien bei der Besteuerung, in anderen Ländern wurde das inzwischen abgeschafft (so in Österreich und den Niederlanden, auch in Großbritannien, Schweden und Spanien).[1]

Der Typus des südeuropäischen Wohlfahrtsstaats (Italien, Spanien, Portugal, Griechenland) ähnelt dem kontinentaleuropäischen von der Grundidee her und auch von den wohlfahrtsstaatlichen Institutionen; jedoch umfasst er nur den regulären Teil der Wirtschaft, nicht den aufgrund einer ausgeprägt dualen Wirtschaftsstruktur vergleichsweise großen irregulären Teil. Vielen Bürgern fehlt daher eine soziale Absicherung; zum Ausgleich spielt familiäre Unterstützung eine größere Rolle als in den anderen Typen.

Abbildung 1 zeigt, bei aller Unterschiedlichkeit zwischen den einzelnen Ländern, dass das Ausmaß der Ungleichheit in den nordischen Länder tendenziell bereits als Ergebnis des Marktgeschehens relativ gering ist (rote + blaue Balken) und durch Umverteilung mittels Steuern und Transfers beim verfügbaren Einkommen noch weiter reduziert wird. Im Gegensatz dazu stehen vor allem die südeuropäischen und angelsächsischen Länder.

1.2. Konvergenz der nationalen Wohlfahrtssysteme?

Über die Jahre und Jahrzehnte haben sich die verschiedenen Wohlfahrtssysteme langsam, aber kontinuierlich verändert; vielfältige historische und politische Einflussfaktoren spielten dabei eine Rolle (Flora and Heidenheimer 1981). Aus europäischer Sicht fragt sich, ob die verschiedenen Systeme sich dabei eher einander angenähert oder voneinander entfernt haben, und ob sie insgesamt anpassungsfähig genug sind, um kommenden Herausforderungen gerecht zu werden.

Tatsächlich haben sich in den 1990er und 2000er Jahren insbesondere der kontinentale aber auch der angelsächsische Typus gewandelt. Dabei liefen die Reformen in ähnliche Richtungen, die europäischen Wohlfahrtssysteme wurden einander ähnlicher: Arbeitsmarktregulierungen wurden tendenziell gelockert, und die sozialen Investitionen für eine aktive Arbeitsmarktpolitik wurden dafür tendenziell ausgeweitet. Diese Art der Politik wurde unter Schlagworten wie „Dritter Weg“ (zwischen Sozialismus und Kapitalismus) oder „Fördern und Fordern“ (englisch „flexicurity“) bekannt; sie kommt dem nordischen Typ des Wohlfahrtsstaates nahe. So deregulierte die britische „New Labour“-Regierung einerseits die Arbeitsmärkte, um Armutsfallen zu beseitigen und „neue Chancen für alle“ zu schaffen; andererseits erhöhte sie die Mindestlöhne, bot besondere Angebote für verschiedene Gruppen der Erwerbslosen und entwickelte einen nationalen Plan zur Kinderbetreuung. Die deutsche rot-grüne Regierung reduzierte einerseits mit der Agenda 2010 die Macht der Sozialpartner, verstärkte den Druck auf Arbeitslose, auch schlecht-bezahlte Arbeit anzunehmen, und löste so einen anhaltenden Rückgang von Reallöhnen aus – was die bis dahin hartnäckige Arbeitslosigkeit schrittweise abbaute; sie leitete andererseits aber auch Reformen für eine umfassendere, aktivierende Politik für alle Erwerbslosen und für eine neue Rollenverteilung in den Familien ein. Nordische Länder wie beispielsweise Schweden setzten dagegen weitgehend ihren Kurs fort. Ab Mitte der 90er Jahre wurden Maßnahmen zur Aktivierung des Einzelnen weiter gestärkt, z.B. durch eine verbesserte Familienförderung und eine gezielte Aus- und Fortbildungsstrategie. Gleichzeitig wurde die Nichterwerbstätigkeit durch den Abbau von Vorruhestandsregelungen und großzügigen Krankengeldern weniger attraktiv gemacht. Nur südeuropäische Länder wie Italien beteiligten sich kaum an diesem Trend zur Konvergenz, beließen es eher bei Slogans wie “mehr für die Kinder, weniger für die Väter” ohne substantielle Aktionen dahinter (Hemerijck 2013: 199).

Die Finanz- und Schuldenkrise seit 2008 stellte die europäischen Wohlfahrtssysteme vor enorme Herausforderungen von gleich zwei Seiten: Die steigende Arbeitslosigkeit in vielen Ländern, besonders dramatisch unter Jugendlichen, erforderte größere Unterstützungsleistungen, während gleichzeitig die Notwendigkeit, die steigenden Staatsschulden zurückzuführen, die Sozialbudgets unter Kürzungsdruck brachte (Abbildung 2). Die EU-Länder reagierten unterschiedlich auf diese doppelte Herausforderung, und die vorher beobachtbare Konvergenz der Wohlfahrtssysteme geriet zumindest ins Stocken.

Die skandinavischen Länder und einige der kontinentaleuropäischen Länder wie Deutschland, Österreich, die Niederlande, durchliefen die Krise recht glatt, möglicherweise auch, weil ihr Wohlfahrtssystem bereits flexibel, fordernd und unterstützend genug war, um die Herausforderung zu meistern. Diese Länder sahen dementsprechend wenig Notwendigkeit einer Kursänderung. Einige, wie z.B. Schweden, bemühten sich immerhin darum, die Chancengerechtigkeit in ihrem Bildungssystem zu verbessern (OECD 2015c). In Deutschland setzte ab 2013 dagegen eine Revision der „flexicurity“-Politik ein, als man sich in der Öffentlichkeit über wachsende Polarisierung zwischen Lohnempfängern einerseits und Kapitaleignern und Managern andererseits beunruhigte. Die „große Koalition“ führte Mindestlohn, Kinderbetreuungsgeld („Herdprämie“), Verbesserungen der „Mütterrente“ und, neuerlich, Frührente und Baukindergeld ein. Während die tatsächlichen Wirkungen dieser Maßnahmen auf die Ungleichheit fraglich sind (da die Nutznießer dieser Reformen nicht notwendigerweise die Ärmsten in der Bevölkerung sind), so stellen sie doch eine offensichtliche Rückkehr in Richtung auf Statuserhalt und traditionelles Familienbild dar.

Die angelsächsischen Länder Vereinigtes Königreich und Irland wurden zwar zunächst hart getroffen von der Krise, schafften es aber durch eine expansive Geld- und Fiskalpolitik relativ schnell, sich davon wieder zu erholen. Offensichtlich wurde insbesondere im Vereinigten Königreich die Konjunkturpolitik dafür eingesetzt, den Mangel an eingebauter sozialer Sicherung auszugleichen und hohe Arbeitslosigkeit zu vermeiden, die von den Wählern noch weniger toleriert wird als anderswo. Es gab demzufolge nur geringe Bemühungen, das schwache soziale Sicherheitsnetz auszubauen, beschränkt auf eine Ausweitung der beruflichen Bildung und Nachhilfeprogramme für Jugendliche. Im Gegenteil, mit einem Austeritätsprogramm, das seit 2010 soziale Investitionen und Sozialleistungen deckelte, um die Staatsverschuldung zu verringern, entfernte sich auch das britische Wohlfahrtssystem wieder vom nordischen Typus. Beginnend mit 2013 und vollständig umgesetzt bis 2018 sollte ein neues „Universal Credit“-System die vorher bestehenden verschiedenen Sozialleistungen, wie Arbeitslosengeld, Wohngeld, Steuervergünstigungen für Beschäftigte und Kinder, vereinheitlichen und koordinieren, um so die Anreize zur Arbeitsaufnahme zu erhöhen (OECD 2015b). Damit wurden aber auch Personengruppen wie Behinderte, Alleinerziehende und Familien mit kleinen Kindern schlechter gestellt als zuvor (CPAG 2017). Ausgenommen vom Austeritätsprogramm wurden dagegen Pensionen und Renten, deren Anteil an den Sozialleistungen in der Folge stark anstieg.

Die südeuropäischen Länder, und auch Frankreich, litten heftig unter der Krise und blieben doch zögerlich in Hinsicht auf durchgreifende Reformen. Die Staatsschulden-Krisenländer Griechenland, Portugal und Spanien wurden zwar von den Gläubigern zu Eingriffen am Wohlfahrtssystem gezwungen, die jedoch den sozialen Problemen dieser Länder nicht immer gerecht wurden. So wurden die oft ohnehin geringen Arbeitslosenhilfen, Sozialhilfen, Renten und Staatszuschüsse zum Gesundheits- und Bildungssystem weiter reduziert, aber es wurde kaum energisch gegen Verschwendung und Korruption vorgegangen, kaum gegen die Kluft zwischen regulärer und prekärer Wirtschaft, kaum gegen Steuerflucht und Trittbrettfahrereffekte, kaum gegen die Jugendarbeitslosigkeit. In Italien beschlossen die wenig populären Monti- und Renzi-Regierungen eine Rentenreform (2011), mit erheblicher Anhebung des Renteneintrittsalters auf 63 Jahre für Frauen und 67 Jahre für Männer, und eine Arbeitsmarktreform (2014), die eine flexiblere Beschäftigungssicherung mit Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik kombinieren sollte. Die Arbeitsmarktreform umfasste die Errichtung einer Nationalen Arbeitsagentur, um Jobangebote und Arbeitsmarktpolitik überregional zu koordinieren, sowie eine engere Knüpfung der Zahlungen von Arbeitslosengeld an eine aktive Beteiligung an Arbeitsmarktprogrammen. Die Lega-Nord- und 5-Sterne-Regierung hat das Renteneintrittsalter umgehend wieder verringert, vorgeblich um Arbeitsplätze für die vielen jungen Arbeitslosen zu schaffen. Erstmalig wurde analog zu den skandinavischen und kontinentaleuropäischen Ländern eine soziale Grundsicherung, genannt „Bürgereinkommen“, eingeführt – diese ist allerdings sparsam bemessen und an restriktive Bedingungen geknüpft. So sind nur Personen anspruchsberechtigt, die seit 2 Jahren (Italiener) bzw. 10 Jahren (Ausländer) in Italien leben; die arbeitsfähigen Leistungsempfänger müssen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen; und sie erhalten keine Barüberweisungen, sondern eine Karte, die für unerwünschte Ausgaben gesperrt ist, und deren nicht ausgegebene Guthaben nach sechs Monaten verfallen. Da diese Reformen überwiegend schuldenfinanziert werden, ist der ohnehin schon bestehende Konflikt mit der EU über das zu hohe italienische Staatsdefizit eskaliert.

In Frankreich formierte sich zunächst (2010) heftiger Widerstand gegen geplante Reformen wie beispielsweise eine Erhöhung des Renteneintrittsalters von 60 Jahren auf (immer noch geringe) 62 Jahre. Seit 2017 zielen die Reformen der Macron-Regierung allerdings, ähnlich wie früher in Deutschland, in Richtung auf ein flexibles, forderndes und förderndes Arbeitsmarkt- und Wohlfahrtssystem. Eingeführt werden Tariföffnungsklauseln, mehr Verantwortung auf Betriebsebene durch Betriebsräte, neue Regeln für Abfindungen, eine Ausdehnung der Arbeitslosenversicherung auch auf Selbstständige, Ersatz der Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosen- und Krankenversicherung durch eine proportionale Einkommenssteuer, Verringerung der Differenz zwischen Brutto- und Nettoeinkommen für Geringverdiener, mehr Kontrollen und Sanktionen bei sozialen Hilfsangeboten („fordern“), ein Ausbau der beruflichen Bildung und Vereinheitlichung von Weiterbildungsangeboten („fördern“). Die umstrittene Rentenreform wird noch „diskutiert“, Lösungen sollen folgen. Wieweit die Reformpläne durchgesetzt werden, bleibt angesichts massiver, populistisch-gefärbter Proteste („Gelbwesten“) abzuwarten.

1.3. Bestehende Elemente einer „Europäischen Sozialunion“

Auf europäischer Ebene herrschte seit den Anfängen der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die grundlegende Vorstellung, dass die vereinbarte wirtschaftliche Integration automatisch auch eine politische und soziale Integration nach sich ziehen würde. Auch beispielsweise die Binnenmarktstrategie von Jacques Delors, die oberflächlich betrachtet die europäische Integration stark in Richtung rein wirtschaftlicher Integration zu verschieben schien, oder die Einführung der Europäischen Währungsunion, waren von dieser Überzeugung getragen. Gleichwohl gab es gelegentlich auch Bestrebungen der Kommission, im Namen der Wettbewerbspolitik Elemente der Wohlfahrtssysteme zu harmonisieren, um vermutete unlautere Handelsbeschränkungen im Binnenmarkt zu beseitigen. Generell befinden sich sozialpolitische Initiativen auf europäischer Ebene jedoch in einer schwierigen institutionellen "Doppelbindung" (Scharpf 1999, Hemerijck 2013): gebunden einerseits an die europäischen, eher an wirtschaftlicher Integration ausgerichteten Verträge und Richtlinien und andererseits an den jeweiligen nationalen Konsens der Mitgliedsstaaten hinsichtlich ihrer Sozialpolitik, der gesamteuropäischen Ideen oft entgegensteht.

Seit den späten 1980er Jahren wuchs dennoch das Bestreben nach sozialpolitischer Ergänzung der Wirtschaftsunion, vorangetrieben von den europäischen Gewerkschaften, mehreren nationalen Regierungen und auch der EU-Kommission. Es ging um europaweite soziale Mindeststandards, grundlegende Arbeitsmarktregelungen und eine aktive Europäische Arbeitsmarktpolitik inkl. finanzieller Transfers (O’Connor 2005, Addison 2009, Stuchlík, Kellermann2009, Hemerijck 2013: 290ff). Ziele der Beschäftigungssicherung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung und der Förderung der Chancengleichheit gingen zunehmend auch in die verschiedenen Unionsverträge ein. Schrittweise hat sich eine europäische Beschäftigungs- und Sozialpolitik entwickelt, die sich aus vier Quellen speist:

Der EU-Rat hat Sozial-Rechtsvorschriften erlassen, die europaweit in nationales Recht umgesetzt werden mussten;

der EuGH hat des Öfteren nationales Arbeitsrecht als nicht mit Gemeinschaftsverträgen vereinbar erklärt und so eigenes Richterrecht geschaffen;

die EU-Kommission hat in begrenztem Umfang eigene Möglichkeiten, aktive Sozial- und Beschäftigungspolitik zu betreiben (insbesondere über Strukturfonds) und

die EU-Kommission hat Initiativen gestartet, um die Mitgliedsstaaten zu einheitlichem Verhalten zu veranlassen.

Die Meilensteine dieser Politikentwicklung (Tabelle 2) reichen von der EG-Sozialcharta 1989, einer Absichtserklärung zu europäischen Sozialstandards, bis zur Europäischen Säule sozialer Rechte, einem Katalog europaweiter sozialer Rechte als anspruchsvoller Zielperspektive, jedoch ohne Bindewirkung. Umgesetzt wurden die beschlossenen Ziele durch die sozialpolitischen Aktionsprogramme der 1990er Jahre, durch die anschließende Lissabon-Strategie mit ihren Sozialagenden und der Europäischen Beschäftigungsstrategie bis zur Strategie Europa 2020. So wurden die 50 Vorschläge der EG-Sozialcharta weitgehend und relativ zügig in Verordnungen und Richtlinien umgesetzt – dabei halfen Änderungen der Verfahrensregeln, die nun in vielen Themenbereichen Ratsbeschlüsse mit qualifizierter Mehrheit (statt Einstimmigkeit) zuließen. Weil die Einigung auf verbindliche Regelungen trotzdem schwierig blieb, wichen die EU-Institutionen zunehmend auf das neu geschaffene Instrument der Offenen Methode der Koordinierung (OMC) aus, also auf die Abgabe von länderspezifischen Empfehlungen, verbunden mit jährlichem detaillierten Monitoring.

Gegenwärtig gibt es damit in folgenden Bereichen relativ konkrete europäische beschäftigungs- und sozialpolitische Aktivitäten der EU:[1]

Schaffung von Arbeitsplätzen und Beschäftigung. Im Rahmen des EU-Sozialfonds (ESF) und allgemeiner der EU-Kohäsionspolitik werden beschäftigungsschaffende Investitionen und Fördermaßnahmen für Arbeitslose finanziert, insbesondere zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und der Arbeitslosigkeit in strukturell benachteiligten Gebieten. So unterstützt die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (2013) mit ESF-Mitteln arbeitslose Jugendliche in Regionen mit einer Jugendarbeitslosigkeit von über 25%. Die EU verabschiedete außerdem 2013 eine sogenannte Jugendgarantie – eine personenbezogene Garantie, innerhalb von 4 Monaten entweder eine hochwertige Arbeitsstelle oder ein Bildungsangebot nachgewiesen zu bekommen; diese Garantie ist allerdings national umzusetzen. Ein Mikrofinanzierungsinstrument stellt Kleinkredite bis 25.000 € für Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit Bedrohte bereit. Ferner werden im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie die Maßnahmen der nationalen Regierungen beobachtet, Erfolge und Misserfolge registriert und Empfehlungen ausgesprochen z.B. dahingehend, die Flexicurity zu stärken.

Europaweite Mobilität der Arbeitskräfte: Grundsätzlich gilt die Freizügigkeit der EU-Bürger in allen EU-Ländern (Art. 21 AEUV). Durch die Freizügigkeitsrichtlinie (2004) ist bestimmt, dass man sich als Beschäftigter oder Selbstständiger oder bei Nachweis ausreichender finanzieller Mittel unbegrenzt im Aufnahmeland aufhalten darf; ohne eigene Mittel, zur Arbeitssuche, ist die Aufenthaltsdauer allerdings beschränkt. Arbeitnehmer aus dem EU-Ausland sind wie einheimische zu behandeln. Eine besondere Regelung, die Europäische Entsenderichtlinie, verabschiedet im Jahr 1996, betrifft Arbeitnehmer, die von einem Unternehmen eines Landes in ein anderes Land entsendet werden. Sie sieht vor, dass für diese Arbeitnehmer die sozialen Mindeststandards des Aufnahmelandes hinsichtlich des Arbeitsschutzes und des jeweiligen Mindestlohnes erfüllt werden müssen. Vordergründig wird das damit begründet, die entsendeten Arbeitskräfte vor Ausbeutung schützen zu wollen, aber es geht auch um befürchtetes Lohndumping, das Arbeitsplätze im Aufnahmeland gefährden könnte. Eine Ausweitung der Richtlinie ist kürzlich beschlossen (siehe im Folgenden Abschnitt 2.4.). Des Weiteren wurde das Europäische Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES) eingerichtet, um Menschen bei ihrem Recht auf Arbeitssuche in einem anderen EU-Land zu unterstützen. Und die EU unterstützte das ILO-Protokoll gegen Zwangsarbeit, das dann von den EU-Ländern ratifiziert wurde.

Weiterentwicklung des Arbeitsrechts. Nach einer EU-Richtlinie müssen Arbeitnehmer vom Arbeitgeber über die für sie geltenden Arbeitsbedingungen unterrichtet werden. Diskutiert wird eine weitergehende Richtlinie über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen für Saisonarbeitskräfte, Haushaltshilfen, Zeitarbeit, Arbeitsvermittlung über Internet-Plattformen – darin könnte z.B. vorgesehen werden, Bezahlung für die eigene Ausbildung abzuschaffen und einen den Festangestellten vergleichbaren Vertrag vom ersten Tag an vorzuschreiben. Es gibt eine Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf aller Arbeitnehmer, mit Einklagmöglichkeiten bei Missachtung des Diskriminierungsverbots. Die Bedeutung der detaillierten EU-Arbeitszeitregelungen ist 2019 durch ein EuGH-Urteil gestärkt worden; es verlangt, dass Arbeitgeber die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten überwachen müssen, um zeitliche Überbeanspruchung auszuschließen. Besondere Arbeitszeitregelungen gelten dabei für die Beschäftigten im Transportgewerbe (z.B. Lenkzeiten in LKWs). Eine Reihe von Richtlinien schützt die Arbeitnehmer außerdem in besonderen Situationen: sie verlangen besondere Informationen und Konsultationen der Arbeitnehmer bei Massenentlassungen; sie wahren den Arbeitnehmerschutz bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers oder beim Eigentümerwechsel von Unternehmen; sie regeln Arbeitsbedingungen für Arbeitskräfte des Gesundheitswesens in der EU. Es gibt außerdem Rahmenvereinbarungen der Europäischen Sozialpartner zur Telearbeit, zur Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern und zum Elternurlaub.

Soziale Sicherheit. Bereits im EWG-Vertrag gab es eine Grundverordnung zu den Systemen der sozialen Sicherheit und der Freizügigkeit, fortgeführt in einer europäischen Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit von 2004, die gemeinsame Vorschriften für grenzüberschreitende Ansprüche an die Sozialversicherungen vorsieht; sie umfasst alle klassischen Zweige der sozialen Sicherung; sie ersetzt nicht die nationalen Systeme. Seit Neuerem gibt es einen Beschluss über die Einführung einer Europäischen Krankenversicherungskarte.

Soziale Eingliederung und Armutsbekämpfung. Im EU-Sozialfonds, im Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) – mit seinem Unterprogramm PROGRESS (für sozial- und arbeitsmarktpolitische Innovationen) und dem Mikrofinanzierungsinstrument für Beschäftigung und soziale Eingliederung –, in weiteren Programmen wie FEAD (europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen) und URBAN II (Gemeinschaftsinitiative für Städte mit hoher Arbeitslosigkeit, Kriminalität oder Umweltverschmutzung) stehen Finanzmittel für Maßnahmen zur sozialen Inklusion bereit. Die Mitgliedsstaaten werden außerdem nachdrücklich aufgefordert, aktiv zu werden, und z.B. Programme zur Integration der Roma aufzulegen.

Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die EU hat 1989 eine Rahmenrichtlinie über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz erlassen, in dem der Begriff der „Arbeitsumwelt“ umfassend definiert wird, das Niveau im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes für alle Arbeitnehmer vereinheitlicht wird, die Arbeitgeber zu geeigneten Präventivmaßnahmen verpflichtet werden, sowie der Grundsatz der Gefährdungsbeurteilung eingeführt und detailliert beschrieben wird. Ferner gibt es Richtlinien zu Arbeitsstätten, zu Arbeitsmitteln, zu persönlichen Schutzausrüstungen, zur manuellen Handhabung von Lasten und zu Bildschirmgeräten.

Sozialer Dialog und Arbeitnehmerbeteiligung. In diesem Bereich gibt es vor allem Berichte und Empfehlungen, sowie Rahmenvereinbarungen der Sozialpartner und eine EU-Richtlinie von 2009 zur Bildung Europäischer Betriebsräte in Unternehmen und Unternehmensgruppen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern im Europäischen Wirtschaftsraum (inkl. Norwegen, Island, Liechtenstein).

Gleichstellung von Frauen und Männern. Es gibt z.B. eine EU-Richtlinie zur Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, die vor allem das Diskriminierungsverbot enthält.

Sozialpolitische Maßnahmen zugunsten behinderter und alter Menschen. In diesem Bereich gibt es hauptsächlich Berichte und Empfehlungen.

Bekämpfung von Diskriminierungen und Stärkung der Zivilgesellschaft. Auch in diesem Bereich gibt es hauptsächlich Berichte und Empfehlungen.

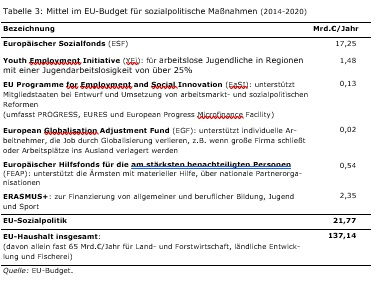

Wie aus dieser Aufzählung hervorgeht, werden im Rahmen der europäischen Sozialpolitik auch bereits finanzielle EU-Mittel eingesetzt (Tabelle 3). Es handelt sich dabei vor allem um den Europäischen Sozialfonds ESF, das EU Programm für Beschäftigung und Soziale Innovation (EaSI), den Europäischen Globalisierungsanpassungs-Fonds (EGF) und das ERASMUS-Programm. Manche davon dienen allerdings auch noch weiteren Zwecken, wie im Falle des ESF, der integraler Teil der EU-Kohäsionspolitik ist, und bei dem die sozialpolitischen teilweise von regionalpolitischen und wachstumspolitischen Zielsetzungen überlagert werden. Und im Vergleich zum EU-Haushalt insgesamt wird deutlich, dass die Rolle der Europäischen Sozialpolitik doch gering ist.

Es gibt also bereits eine EU-Sozialpolitik, die sowohl bestimmte einheitliche Vorgaben für die Mitgliedstaaten als auch EU-Finanzmittel umfasst. Es fragt sich, ob es einer weiteren Stärkung dieser EU-Sozialpolitik bedarf und, falls ja, auf welchen Feldern diese Art Politik aktiv werden sollte. Dafür gibt es Vorschläge von verschiedenen Seiten, auf die das folgende Kapitel eingehen soll.

2. Aktuelle Vorschläge zu einer europäischen Sozialpolitik

2.1. Rechtliche Basis für alle Vorschläge

Der Rahmen für jede Art von EU-Sozialpolitik wird zum einen durch die Verpflichtungen aus der EU-Charta der Grundrechte, und zum anderen durch die Beschränkungen des Subsidiaritätsprinzips abgesteckt – Aussicht auf Erfolg haben nur Vorschläge zur Änderung der EU-Sozialpolitik, die sich an diesen Rahmen halten. Die EU-Charta der Grundrechte wurde im Jahr 2000 verabschiedet und durch Art. 6 des EU-Vertrags für verbindlich erklärt, für alle Länder, mit der Ausnahme des Vereinigten Königreichs und Polens. Die Charta der Grundrechte umfasst die allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte sowie die wirtschaftlichen und sozialen Rechte der EU-Bürger und verpflichtet den europäischen Gesetzgeber, überwacht vom EuGH, zur Beachtung und Durchsetzung dieser Rechte.

Das Prinzip der Subsidiarität geht zurück auf Art. 5 des EU-Vertrags, es regelt die Beziehungen zwischen EU-Ebene und den Mitgliedstaaten und es verlangt, dass die EU nur dann tätig werden soll, wenn die Angelegenheiten nicht dezentral geregelt werden können. In sozialpolitischen Fragen besitzt die EU danach nur eine begrenzte Regelungskompetenz. Am ehesten wird ihr solche Regelungskompetenz noch für viele arbeitsrechtliche Fragen zugestanden. Dagegen gibt es keine klare Regelungskompetenz für eine Sozialrechtsordnung, und explizit ausgeschlossen ist, dass sich die EU-Ebene bei Arbeitsentgelten und beim Koalitions- und Streikrecht einschaltet.

2.2. Europäische Säule sozialer Rechte

Am 16.11.2017 haben die drei Gremien der EU – Kommission, Rat und Parlament – gemeinsam die Europäische Säule sozialer Rechte (ESSR) proklamiert, auf Initiative der Kommission und nachdem vorher die Meinung der Bürger in einer öffentlichen Konsultation eingeholt worden war. Es handelt sich um ein Referenzdokument, das einen Katalog sozialer Rechte enthält, und das als Kompass zur Weiterentwicklung der europäischen Sozialunion dienen soll, insbesondere, aber nicht nur, für Euro-Zonen-Länder. Ausdrücklich umfasst dieses Dokument auch Bereiche, die in nationalstaatliche Kompetenz fallen. Demzufolge verpflichten sich die EU und die Mitgliedsstaaten, verschiedene „Rechte“ der Bürger auf angemessene, bezahlbare, hochwertige, ein würdevolles Leben sichernde, vor Armut schützende Standards in den verschiedensten Feldern der Sozialpolitik zu gewährleisten, durch aktivierende Unterstützung oder über Erbringung sozialer Leistungen.

Formuliert wurden solche Standards für Politikfelder wie Bildung, Geschlechtergleichstellung, Chancengleichheit, aktive Beschäftigungspolitik und Beschäftigungssicherung, Work-Life-Balance, Mindesteinkünfte bei Arbeitslosigkeit und im Alter, Gesundheitsvorsorge, Wohnraum, Versorgungsdienstleistungen (Wasser, Energie, Verkehr, digitale Kommunikation). Die Zielsetzungen erscheinen anspruchsvoll, sind jedoch in keiner Weise verpflichtend. Sie lauten beispielsweise:

„Jeder Mensch hat das Recht auf eine qualitativ hochwertige und inklusive allgemeine und berufliche Bildung und auf lebenslanges Lernen, um Fähigkeiten zu erhalten und zu erwerben, die es ihm ermöglichen, uneingeschränkt an der Gesellschaft teilzunehmen und Veränderungen am Arbeitsmarkt erfolgreich zu bewältigen.“

„Frauen und Männer haben das Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.“

„Jeder Mensch hat das Recht auf frühzeitige und maßgeschneiderte Unterstützung zur Verbesserung der Beschäftigungs- oder Selbständigkeitsaussichten. Dazu gehört auch das Recht auf Unterstützung bei der Arbeitssuche, der Ausbildung und der Requalifizierung.“

„Jeder, dem es an ausreichenden Mitteln mangelt, hat das Recht auf angemessene Mindesteinkommensleistungen, die ein Leben in Würde in allen Lebensabschnitten und einen effektiven Zugang zu Gütern und Dienstleistungen ermöglichen. Für diejenigen, die arbeiten können, sollten die Mindesteinkommensleistungen mit Anreizen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt kombiniert werden.“

Um der Umsetzung solcher Forderungen gleichwohl näher zu kommen, bemüht sich die Kommission, Rechtsvorschriften auf verschiedenen Ebenen anzustoßen und ihre Verabschiedung voranzutreiben und die ESF-Mittel stärker mit den Zielen der Europäischen Säule zu verschränken (besonders in der neuen Planungsperiode 2021-2027). Ferner wird ein neuer Fonds für die Bildung von „Humankapital“ erwogen. Im März 2018 hat die Kommission eine Europäische Arbeitsbehörde (European Labour Authority) vorgeschlagen, zur Koordinierung der Arbeitsmarktpolitik, insbesondere auch mit Blick auf die Entsenderichtlinie. Außerdem wurde eine Initiative vorgestellt, die allen Arbeitnehmern und Selbstständigen den Zugang zu sozialstaatlichen Schutzregeln gewährleisten soll. Die neue Kommissionspräsidentin hat einen neuen Fonds zur Unterstützung von Betroffenen des digitalen und klimapolitischen Strukturwandels vorgeschlagen, außerdem einen europäischen Rahmen für Mindestlöhne, eine europäische Rückversicherung für nationale Arbeitslosenversicherungen, und neben der Jugendgarantie eine Kindergarantie, um Kinder möglichst frühzeitig und umfassend zu fördern (von der Leyen 2019). Weitergehende, längerfristige Ideen gehen dahin, die Rechte der Europäischen Säule irgendwann beim EuGH einklagbar zu machen, nicht nur gegenüber der EU, sondern auch und gerade gegenüber den Mitgliedsstaaten, und diese damit zur Vereinheitlichung zu zwingen; so sollen die Probleme der Abstimmungsregeln im Rat umgangen werden. Die Fortschritte auf dem Gebiet der Sozialpolitik sollen im Rahmen des Europäischen Semesters überwacht werden.

2.3. Macron-Vorschläge bezüglich europäischer Sozialpolitik

Schon vorher hatte der französische Präsident Macron, bei einer Rede an der Universität Sorbonne im September 2017, eine vielbeachtete Liste von Vorschlägen zur Reform der Europäischen Union vorgelegt, die er im März 2019 in einem offenen Brief an alle EU-Bürger in verschiedenen Sprachen noch einmal betonte (Macron 2017, 2019). Neben Reformen zur Sicherheit, zum Umweltschutz, zu Migranten und zum Ausbau der Eurozone enthält die Liste auch Vorschläge zur Vertiefung der sozialen Union.

So soll jedes Land Verantwortung für das eigene Land mit angemessenen (Arbeitsmarkt)-Reformen übernehmen. Die Überarbeitung der Entsenderichtlinie wird befürwortet. Die Sozialmodelle sollen schrittweise angenähert werden (Sozialkonvergenz), indem ein gemeinsamer sozialer Grundstock definiert wird. So soll ein europaweiter Mindestlohn entwickelt werden, nach einheitlichen Kriterien; einstweilen in der Höhe angepasst an die wirtschaftlichen Gegebenheiten der einzelnen Länder, aber mit allmählichen Schritten in Richtung Konvergenz. Auch die Sozialversicherungsniveaus sollen langfristig angeglichen werden; zwischenzeitlich sollen innereuropäische Migranten Sozialleistungen nach Maßgabe ihres Wohnlandes erhalten, die Differenzen zu den möglicherweise höheren Ansprüchen aus einem Arbeitsland sollen in einen Solidaritätsfonds eingefüttert werden, der den am wenigsten reichen Ländern bei der Konvergenz zu Gute kommen soll.

Weitere Vorschläge, die bis 2024 umgesetzt werden sollen, betreffen den Bildungsbereich: Danach soll jeder Studierende mindestens zwei europäische Sprachen lernen müssen. Die Hälfte einer Alterskohorte (Auszubildende und Studierende) soll bis zum 25. Lebensjahr mindestens sechs Monate in einem anderen europäischen Land verbringen. Die nationalen Abschlüsse der Sekundarstufe sollen harmonisiert oder zumindest gegenseitig anerkannt werden. Mindestens 20 europäische Universitäten sollen aus Netzwerken bestehender Universitäten gegründet werden. An diesen Universitäten soll jeder Studierende zeitweilig im Ausland studieren und Seminare in mindestens zwei Sprachen belegen; dafür sollen europaweit gültige Abschlüsse geboten werden.

2.4. EU-Entsenderichtlinie gegen „Lohn- und Sozialdumping“

Besonders intensiv wird die Erneuerung der Entsenderichtlinie diskutiert, die . Die Dienstleistungsfreiheit im Binnenmarkt erfordert, dass ein Dienstleistungsunternehmen seine Leistungen auch im europäischen Ausland anbieten und dafür seine Arbeitskräfte in dieses andere Land entsenden können muss. Das dabei entstehende Lohngefälle zwischen einheimischen und entsandten Arbeitnehmern anzugleichen, ist das Ziel der Entsenderichtlinie, gemäß dem Motto „equal work for equal pay at the same place“. Das soll nicht nur den entsandten Arbeitnehmern einen fairen Lohn sichern, sondern gleichzeitig auch verhindern, dass ausländische Dienstleistungsunternehmen über die Entsendung ihrer billigen Arbeitskräfte einheimische Dienstleistungsunternehmen ausbooten können.

Die bisherige Entsenderichtlinie gleicht solche Lohnunterschiede und Wettbewerbsnachteile nicht vollständig aus, weil tariflich festgelegte Standards in der Regel über den gesetzlichen Mindeststandards liegen. Daher hat das EU-Parlament im Mai 2019 beschlossen, diese Richtlinie durch eine weitergehende zu ersetzen, die sich an den Rechtsvorschriften und allgemein verbindlichen Tarifverträgen des Aufnahmelandes orientieren soll. Danach sollen Entsendungen möglichst auf 12 Monate beschränkt bleiben; ab einer Entsendedauer von 18 Monaten sollen nicht mehr nur die Mindeststandards, sondern alle arbeits- und tarifrechtlichen Bestimmungen des Aufnahmelandes auch für die entsandten Arbeitnehmer gelten. Die Nationalstaaten sind nun gehalten, diese Richtlinie bis 2020 in nationales Recht umzusetzen. Weiterhin sollen entsandte Arbeitnehmer allerdings im Sozialversicherungssystem des Entsendelandes versichert bleiben – womit die Bruttoarbeitskosten immer noch unterschiedlich bleiben werden.

2.5. Kommissionsvorschlag zum Abstimmungsmodus in der Sozialpolitik

Die Kommission hat im April 2019 einen Vorschlag unterbreitet, das Prinzip der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit im Bereich der Sozialpolitik auszuweiten. Bereits gegenwärtig werden 80% aller Ratsentscheidungen mit qualifizierter Mehrheit getroffen. In der Sozialpolitik sind nur wenige Bereiche ausgenommen, in denen eine einstimmige Beschlussfassung explizit vorgeschrieben ist (so Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmer bei Entlassungen, Regelungen zur Vertretung und kollektiven Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen, Regelungen zur Beschäftigung von Zuwanderern aus Drittländern). Zwei dieser Bereiche, den der Nichtdiskriminierung und den der sozialen Sicherheit und des Schutzes der Arbeitnehmer, möchte die Kommission nun zu einer Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit überleiten (unter Nutzung der in den EU-Verträgen vorgesehenen passerelle-Klauseln).

Eine solche Änderung würde nach Ansicht der Kommission eine einfachere Beschlussfassung erlauben und verhindern, dass einzelne Mitgliedstaaten mit ihrem Vetorecht vorteilhafte europaweite Lösungen blockieren. Die Überleitung erfordert allerdings selbst erst einmal einen einstimmigen Beschluss im Rat.

2.6. Vorschläge von gesellschaftlichen Gruppierungen

Politische Parteien und gesellschaftliche Gruppierungen haben ebenfalls immer wieder zur Idee einer Europäischen Sozialunion Stellung genommen und Vorschläge dazu gemacht. Seit langem fordern gewerkschaftliche, sozialdemokratische und grüne Gruppierungen die Ergänzung der wirtschaftlichen Union um eine soziale Dimension.

Einige Forderungen sind beispielsweise (vgl. z.B. DGB 2018, Arbeiterkammer 2017, Die Grünen BAG Europa 2016, Progressive Alliance of Socialists and Democrats in EP 2018): Die Einführung einer sozialen Fortschrittsklausel soll gewährleisten, dass bei allen Weiterentwicklungen der Union die sozialen Schutz- und Arbeitnehmerrechte gegenüber Dienstleistungsfreiheit und Binnenmarkt gleichberechtigt (oder sogar: mit Vorrang!) beachtet werden. Ein Regressionsverbot soll verhindern, dass durch neue Regelungen geltende soziale Schutzstandards beeinträchtigt werden, und soll einen Rechtsanspruch auf Meistbegünstigung hinsichtlich des Schutzniveaus verschiedener Regelungen begründen. Die innereuropäische Freizügigkeit soll gestärkt werden, auch indem wanderungsbedingte Leistungsausschlüsse bei der Sozialversicherung abgeschafft werden. Es sollte eine europäische Arbeitslosenversicherung mit einheitlicher Mindestsicherung eingeführt werden, die nach Bedarf durch nationale Ergänzung aufgestockt werden kann. Ein europäisches Arbeitsamt soll vor allem Vermittlungen auch über Landesgrenzen hinweg erleichtern und damit zur Verringerung der Arbeitslosigkeit beitragen. Eine europäische Basis-Grundsicherung wird gefordert, mit einem für alle Kinder einheitlichem Basis-Kindergeld (ggfs. mit nationaler Ergänzung) und mit einer Grundsicherung für Erwachsene als Prozentsatz (z.B. 60%) des jeweiligen nationalen mittleren Einkommens. Auf ähnliche Weise sollen europäisch-koordinierte Mindestlöhne definiert werden, z.B. ebenfalls als einheitlicher Prozentsatz des jeweiligen durchschnittlichen nationalen Lohnes. Gefordert werden des Weiteren europäische Mindeststandards bei der Gesundheitsversorgung. Zur Finanzierung wird vor allem vorgeschlagen, die Unternehmensbesteuerung mit Mindestsätzen zu vereinheitlichen, um Steueroasen und Steuerflucht zu vermeiden.

Demgegenüber sind die Vorschläge und Meinungen von arbeitgeberseitlichen, konservativen und liberalen Gruppierungen zum Ausbau der europäischen Sozialpolitik sehr viel zurückhaltender, wenn nicht überhaupt ablehnend (vgl. z.B. Vereinigung der Bayrischen Wirtschaft 2017, EVP-Fraktion 2018, Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber 2019).

So wird gewarnt vor einem europäischen Arbeitsamt als Bürokratiemonster, und vor einer europäischen Arbeitslosenversicherung als zusätzlichem und unerwünschtem Umverteilungsinstrument zwischen den Mitgliedsländern. Die inzwischen beschlossene weitergehende Entsenderichtlinie wird kritisiert, weil sie den Arbeitnehmern in ärmeren EU-Ländern ihren Wettbewerbsvorteil in Form geringerer Löhne nehme; sie reduziere damit die Freizügigkeit. Auch einheitliche Mindestlöhne und hoher Kündigungsschutz würden vor allem die ärmeren Länder benachteiligen, indem sie Lohnkostenvorteile vermindern. Neue soziale Rechte würden die Flexibilität der Arbeitsmärkte einschränken und damit einen Anpassungsmechanismus ausschalten, der gerade in einer Währungsunion wichtig ist. Eine Sozialpolitik auf europäischer Ebene zusätzlich zur vorhandenen Sozialpolitik auf nationaler Ebene stelle einen Zuwachs an Bürokratie dar. Oft werden weitere Umverteilungsmechanismen zu den bestehenden als „Transferunion“ verunglimpft und abgelehnt. Befürwortet wird dagegen eine bessere europaweite Koordinierung von Beiträgen und Ansprüchen in der Sozialversicherung, um Arbeitsplatzwechsel zwischen europäischen Ländern zu erleichtern, ohne dass dadurch beispielsweise „Rentenlücken“ entstehen. Gefordert wird auch eine bessere europaweite Anerkennung von Bildungsabschlüssen.

3. Bewertung: Wofür eine europäische Sozialunion?

Angesichts dessen, was bereits besteht, angesichts der Vorschläge zur Ausweitung einer europäischen Sozialunion und vor dem Hintergrund des EU-Prinzips der Subsidiarität: welche Argumente lassen sich für welche Form von sozialpolitischen Maßnahmen auf EU-Ebene anführen? Das dürfte entscheidend davon abhängen, was für eine Art Europäischer Union man haben will: Weiterhin einen Verbund europäischer Kleinstaaten, dessen Mitglieder nur für eng verstandene nationale Interessen auf dem Niveau des kleinsten gemeinsamen Nenners kooperieren, oder einen starken, stabilen Bund, der seine Interessen und Werte in einer Welt wahrnimmt, die zunehmend wieder von geostrategischen Interessen der großen Player geprägt wird. Die Bundeslösung erfordert gegenüber der Verbundlösung zweifellos ein höheres Maß an internem Zusammenhalt über Ländergrenzen hinweg, und damit auch an Bereitschaft zu solidarischem Verhalten und sozialem Ausgleich.

3.1. Staatenbund

Beschränkt man sich auf die Verbundlösung, so gibt es vor allem ein Argument für wohlfahrtsstaatliche Regelungen auf europäischer Ebene, nämlich einen ruinösen Wettbewerb („race to the bottom“) der nationalen europäischen Wohlfahrtssysteme zu vermeiden, der ihre sozialen Errungenschaften erodieren lassen könnte. Eine Seite dieses Arguments geht dabei über die Freizügigkeit der Unternehmen: Im grenzenlosen europäischen Binnenmarkt würden die Unternehmen sich die Standorte auswählen, in welchen sie am wenigsten mit Beiträgen zum Wohlfahrtsstaat (sei es über Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge, oder gar über Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer) belastet würden. Das würde die europäischen Nationalstaaten zwingen, ihre Standards immer mehr nach unten zu senken. Plakative Einzelbeispiele dafür mag es geben. Dennoch: Gegenwärtig können ziemlich große Unterschiede bei Wohlfahrtsstaaten offenbar ganz gut nebeneinander bestehen. Analysen der nordeuropäischen Staaten im Vergleich etwa zu Großbritannien zeigen, dass es den häufig unterstellten scharfen Trade-off zwischen mehr Umverteilung oder mehr Effizienz so nicht gibt; die nordeuropäischen Länder sind trotz stark ausgebauten Wohlfahrtsstaats hoch produktiv und wachstumsstark. Dafür lassen sich auch gute Gründe anführen, denn ein Wohlfahrtsstaat bedeutet selbst für Unternehmen ja nicht nur Kosten, sondern auch Leistungen. So finden modelltheoretische Analysen von Molana, Montagna (2006) und Chen et al. (2014), dass eine durch wohlfahrtsstaatliche Leistungen verminderte Ungleichheit die Nachfrage stützt und auf diese Weise Agglomerationskräfte freisetzt und Effizienz und Wachstum der Wirtschaft fördert. Allgemeiner schafft die durch den Wohlfahrtsstaat generierte soziale Sicherheit für die Bürger ein ruhiges konfliktarmes Klima sowohl in der Gesellschaft als auch in den Betrieben, was gleichfalls produktivitätsfördernd sein dürfte. Dieser Vorteil gilt für jeden Mitgliedstaat; ein „race to the bottom“ zwischen den Mitgliedsstaaten scheint von daher nicht zwingend.

Eine andere Seite des „race to the bottom“ Arguments geht über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer: Die Arbeitnehmer (und andere Bürger) könnten in diejenigen Mitgliedsländer zuwandern, in denen sie die generösesten sozialstaatlichen Leistungen erwarten dürfen („Einwanderung in die Sozialsysteme“), auch wenn sie selbst zur Finanzierung dieser Leistungen nichts beigetragen haben (De Giorgi, Pellizzari 2009, Agersnap, Jensen, Kleven 2019). Dies würde gut ausgestattete Sozialsysteme überfordern und zu einer Reduktion der Leistungen zwingen. Dieses Argument setzt jedoch voraus, dass europäische Zuwanderer ohne Weiteres Anspruch auf die sozialen Leistungen ihres Ziellandes haben. Nach der EU-Freizügigkeitsrichtlinie (s.o.) ist das aber nicht der Fall; erst nachdem sie selbst im System gearbeitet haben, erwerben die Zuwanderer Ansprüche auf Sozialstaatsleistungen, und wenn sie bis dahin nicht in der Lage sind, ihren Unterhalt selbst zu finanzieren, kann ihnen sogar der Aufenthaltsstatus entzogen werden.[1] Die Gefahr eines ruinösen Wettbewerbs besteht demnach kaum und eine europäische Lösung erscheint daher nicht erforderlich (Sindbjerg Martinsen, Werner 2019).

Dagegen kann gerade der Wunsch, die europäische Freizügigkeit, als einer der wichtigsten Errungenschaften der Union, besser zu untermauern, ein Argument für die Vertiefung des Europäischen Sozialstaats liefern: Wenn Sozialversicherungsbeiträge und -ansprüche, wie in den Vorschlägen vieler gesellschaftlicher Gruppierungen gefordert (vgl. Abschnitt 2.6.), besser koordiniert würden, dann würde das die Wanderung von Arbeitnehmern erheblich vereinfachen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität könnte man damit beginnen, die wechselseitige grenzüberschreitende Anerkennung von Leistungsbeiträgen zu und Leistungsansprüchen an die Sozialversicherungssysteme, z.B. bei der Alterssicherung, zu verbessern. Nationale Unterschiede in den Niveaus solcher Leistungsansprüche würden bestehen bleiben (teilweise wären sie aufgrund unterschiedlich hoher Lebenshaltungskosten auch erforderlich). Eine Umverteilung auf europäischer Ebene zwischen den Sozialsystemen wäre dadurch nicht impliziert.

Weitergehend wäre, Regeln und Verfahren der sozialen Sicherungssysteme anzugleichen und einen einheitlichen Rechtsrahmen zu schaffen. Die konkrete Politik könnte dabei immer noch national organisiert und die Niveaus der Leistungen, den nationalen Bedingungen angepasst, variieren. Allenfalls könnte man den Macron-Vorschlag aufgreifen, die Sozialbeiträge entsprechend dem Niveau des Arbeitsstandortes zu erheben, und die Sozialleistungen entsprechend dem Niveau des Wohnsitzes des Anspruchsberechtigten zu gewähren (vgl. Abschnitt 2.3.). Eine solche Regelung könnte Wanderungsanreize, die allein aus diesen unterschiedlichen Sozialleistungsniveaus resultieren, neutralisieren und würde es ermöglichen, die noch bestehenden innereuropäischen Reglementierungen für Wanderungen abzuschaffen. Schließlich könnte ein progressiv gestaltetes koordiniertes Einkommensteuersystem mindestens im Euroraum zudem durch die damit erreichte Built-in-flexibility die Konjunktur stabilisieren und das Risiko für Staatsschuldenkrisen im Euro-Raum verringern.

Gleiche EU-weite Mindeststandards, etwa einheitliche EU-Mindestlöhne, sind demgegenüber auf absehbare Zeit nicht angebracht. Es darf den Unternehmern und Arbeitnehmern der ärmsten EU-Länder nicht verwehrt werden, ihre Arbeitskostenvorteile im Wettbewerb mit den produktiveren und reicheren Ländern auszuspielen (von daher die Skepsis vieler osteuropäischer Staaten gegenüber einer Sozialunion). EU-weite Mindestlöhne auf dem Niveau der ärmsten Länder sind dagegen für die Arbeitnehmer der reichen Länder wirkungs- und damit sinnlos.

Beim gegenwärtigen Stand des europäischen Integrationsprozesses und dem gegenwärtigen Stand eines „europäischen Bewusstseins“ der EU-Bürger, beim gegenwärtigen Stand des massiven Widerstands vieler nationaler Regierungen gegen jegliche Erweiterung europäischer Kompetenzen, gibt es also nur wenig Bedarf für eine Ausweitung der sozialen Union innerhalb der EU.

3.2. Bundesstaat

Es gibt allerdings Argumente, die insgesamt für eine Vertiefung der Union sprechen, und diese würde eine Verstärkung auch ihrer sozialen Dimension erfordern. In einer Welt, in der die „westlichen“, auch europäischen, Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit des Denkens und Handelns, friedlicher internationaler Austausch von Gütern, Menschen und Ideen, weltweit immer mehr bedroht erscheinen, in der stattdessen geostrategische Machtspiele in der Politik allgemein und auch in der Wirtschaftspolitik wieder an Bedeutung gewinnen, wäre es wichtig, ein starkes Europa zu haben, das eine Stimme in der Welt der großen Mächte hat und seine Werte damit kraftvoll verteidigen kann. Die neue Kommissionspräsidentin hat die Bedeutung dessen nachdrücklich betont. Ein solches kraftvolles Europa bräuchte allerdings den Rückhalt seiner Bevölkerung, einer Bevölkerung, die sich als zusammengehörig fühlen und erleben müsste.

Voraussetzung für ein solch starkes, einiges Europa wäre sicher ein größeres Maß an Identität stiftender Gemeinsamkeit und damit auch Umverteilung. Denn insgesamt ist das Ausmaß der Umverteilung im europäischen Maßstab sehr gering, wenn man es etwa mit demjenigen innerhalb der Mitgliedstaaten oder auch innerhalb eines Bundesstaates wie der Vereinigten Staaten vergleicht. Ein „no child left behind“-Programm, basierend auf der Idee, dass jedes in Europa geborene Kind unser aller Verantwortung unterliege und unser aller Zukunft sei, könnte ein solcher Akt der Gemeinsamkeit sein. Anspruch wäre es, allen europäischen Kindern, wo immer sie geboren werden, gleiche gute Chancen auf Bildung und damit Lebensperspektiven zu bieten.[2]

Zweifellos könnte eine weiter fortgeführte europäische Integration, verbunden mit weiterer Liberalisierung des Handels, mit weiterer Globalisierung und der aufkommenden Digitalisierung, nicht nur zu erhöhtem Wohlstand, sondern auch zu vermehrter Ungleichheit führen. Ohne Ausgleich könnten schlimmstenfalls populistische und nationalistische Strömungen weiter befördert werden, die die Akzeptanz für das Projekt eines starken Europas gefährden könnten. Auch die alternde Gesellschaft, die Umwelt- und Klimapolitik, die Gesundheitspolitik stellen Zukunftsherausforderungen dar, die polarisieren könnten, und die gemeinsam, unter Berücksichtigung sozialer Belange, möglicherweise besser bewältigt werden könnten.

3. Literatur

Addison, J.T. (2009). In the Beginning, There Was Social Policy: Developments in Social Policy in the European Union from 1972 through 2008. Professional Reports 01_09, The Rimini Centre for Economic Analysis.

Agersnap, O., A.S. Jensen, H. Kleven (2019). The Welfare Magnet Hypothesis: Evidence From an Immigrant Welfare Scheme in Denmark. NBER Working Paper 26454.

Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber (2019). Bewahrung der unterstützenden und ergän-zenden Rolle europäischer Sozialpolitik – Achtung der Vielfalt nationaler Sozialsysteme – Keine Kompetenzanmaßung durch Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen. Stellungnahme der BDA zur Kommissionsinitiative zur Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen in der europäischen Sozialpolitik, 16. Januar 2019. https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/Europ%C3%A4ische-Sozialpolitik.pdf/$file/Europ%C3%A4ische-Sozialpolitik.pdf

Chen, Y., H. Görg, D. Görlich, H. Molana, C. Montagna and Y. Temouri (2014). Globalisation and the Future of the Welfare State. Kiel Policy Brief 76. Kiel Institute for the World Economy.

Child Poverty Action Group (CPAG) (2017). The Austerity Generation: the impact of a decade of cuts on family incomes and child poverty. http://www.cpag.org.uk/sites/default/files/Austerity%20Generation%20FINAL.pdf

De Giorgi, G., M. Pellizzari (2009). Welfare migration in Europe. Labour Economics, 16 (4): 353-363. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2009.01.005

DGB (2018). Für ein soziales und demokratisches Europa! Anforderungen des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften an die Parteien zur Europawahl 2019. https://www.dgb.de/themen/++co++37c0f988-bb2b-11e8-a06f-52540088cada

Die Grünen (2016). Für ein soziales Europa. Positionspapier der BAG Europa vom 31. August 2016.

Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of capitalism. Princeton University Press.

European Commission (2019). More efficient decision-making in social policy: Identification of areas for an enhanced move to qualified majority voting. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM(2019) 186 final. Strasbourg.

EVP-Fraktion (2018). Ein modernes soziales Europa. Positionspapier der EVP-Fraktion. www.eppgroup.eu

Flora, P., and A.J. Heidenheimer (eds.) (1981). The Development of Welfare States in Europe and America. New Brunswick: Transaction.

Görg, H., H. Molana and C. Montagna (2009), Foreign direct investment, tax competition and social expenditure. International Review of Economics and Finance 18: 31–37.

Heien, T., and D. Hofäcker (1999). How do welfare regimes influence attitudes? A comparison of five European countries and the United States 1985–1996. WME (Wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen und Einstellungen der Bürger) Working Paper 9. Universität Bielefeld.

Hemerijck, A. (2013). Changing Welfare States. Oxford University Press.

Macron, E. (2017). Initiative für Europa. Die Rede von Staatspräsident Macron an der Sorbonne im Wortlaut, 26.09.2017. https://de.ambafrance.org/Initiative-fur-Europa-Die-Rede-von-Staatsprasident-Macron-im-Wortlaut

Macron, E. (2019). Für einen Neubeginn in Europa (offener Brief in allen europäischen Sprachen), 04.03.2019. Èlysée-Palast. https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/fur-einen-neubeginn-in-europa.de

Molana, H., and C. Montagna (2006). Aggregate scale economies, market integration, and optimal welfare state policy. Journal of International Economics 69: 321–340.

O’Connor, J.S. (2005). Policy coordination, social indicators and the social-policy agenda in the European Union. Journal of European Social Policy 15(4): 345–361.

OECD (2012a). Economic Survey Sweden 2012. Paris: OECD.

OECD (2012b). Income inequality and growth: The role of taxes and transfers, OECD Economics Department Policy Notes, No. 9.

OECD (2013). Economic Survey France 2013. Paris: OECD.

OECD (2014). Economic Survey Germany 2014. Paris: OECD.

OECD (2015a). Economic Survey Italy 2015. Paris: OECD.

OECD (2015b). Economic Survey UK 2015. Paris: OECD.

OECD (2015c). Going for Growth 2015. Paris: OECD.

Progressive Society (2018). Wohlergehen für alle in einem nachhaltigen Europa. Bericht der Unabhängigen Kommission für Nachhaltige Gleichheit. Eine Initiative der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, www.progressivesociety.eu

Scharpf, F. (1999). Governing in Europe: Effective and Legitimate? Oxford: Oxford University Press.

Sindbjerg Martinsen, D., B. Werner (2019). No welfare magnets – free movement and cross-border welfare in Germany and Denmark compared. Journal of European Public Policy, 26 (5).

Stuchlík, A., and C. Kellermann (2009). Europe on the Way to a Social Union? The EU Social Agenda in the Context of European Welfarism. Friedrich-Ebert-Stiftung, International Policy Analysis.

Vereinigung der Bayrischen Wirtschaft vbw (2017). Zukunft der Europäischen Sozialpolitik. Position. www.vbw-bayern.de

Von der Leyen, U. (2019). Rede der gewählten Kommissionspräsidentin von der Leyen im Europäischen Parlament anlässlich der Debatte zur Vorstellung des Kollegiums der Kommissionsmitglieder und seines Programms am 27. November 2019. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/de/speech_19_6408/SPEECH_19_6408_DE.pdf

Wixforth, S. (2017). Die Europäische Sozialunion. Ein Projekt, für das es sich zu kämpfen lohnt. Arbeiterkammer Wien. Wirtschaftspolitik Standpunkte 25: 26. www.wien.arbeiterkammer.at/wp-standpunkte

Endnoten [1] Die mittel- und osteuropäischen Länder haben im Zuge ihrer Transformation verschiedene Elemente aus den verschiedenen Systemen übernommen, und lassen sich nicht so ohne weiteres einem bestimmten Typus zuordnen (Hemerijck 2013: 160). Sie werden daher im Folgenden vernachlässigt.

[2] In Deutschland wird diese Begünstigung durch die kostenlose Mitversicherung von nicht-erwerbstätigen Ehepartnern (und Kindern) in der Sozialversicherung noch verstärkt. Gemeinsam machen das Ehegattensplitting und die Mitversicherung mehr als 20 % aller familienpolitischen Maßnahmen überhaupt aus, obwohl sie nur für Verheiratete gelten, für diese aber sogar dann, wenn sie kinderlos sind (Quelle?)

[3] Vgl. dazu http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy.html?root_default=SUM_1_CODED%3D17&obsolete=true

[4] Um Missverständnisse auszuschließen: Für Flüchtlinge und Asylberechtigte gelten andere Bedingungen für den Erhalt von Sozialleistungen. Mit der generellen Frage nach einer Europäischen Sozialunion hat diese Thematik jedoch nur sehr am Rande zu tun, und wird daher hier nicht weiter verfolgt. [5] Das gleichnamige amerikanische Programm der Bush-Regierung war allerdings nicht sehr erfolgreich, weil die Gelder nie in dem Maße, wie versprochen, flossen, und weil es stark auf Förderung von Privatschulen (über Bildungsgutscheine für arme Schüler) anstelle von öffentlichen Schulen ausgerichtet war.

Kommentare